Дмитрий Мережковский - Антология поэзии русского зарубежья (1920-1990). (Первая и вторая волна). В четырех книгах. Книга первая

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

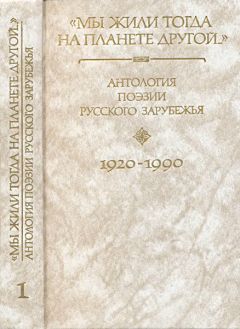

Описание книги "Антология поэзии русского зарубежья (1920-1990). (Первая и вторая волна). В четырех книгах. Книга первая"

Описание и краткое содержание "Антология поэзии русского зарубежья (1920-1990). (Первая и вторая волна). В четырех книгах. Книга первая" читать бесплатно онлайн.

Первая книга антологии дает широкую панораму поэзии старшего поколения русской эмиграции: от главных представителей русского символизма — Д. Мережковского, Вяч. Иванова, З. Гиппиус до старейшего представителя второй волны русской эмиграции Д. Кленовского. Большая часть имен этой книги хорошо известна русскому читателю, в том числе И. Бунин, В. Ходасевич, М. Цветаева, И. Северянин, — но многие прочно и незаслуженно забыты даже литературоведением русского зарубежья. В этом томе читатель найдет стихи Л. Бердяевой (жены философа), А. Кондратьева, Ю. Терапиано, А. Присмановой и многих других.

В антологию включены произведения, созданные поэтами только в эмигрантский период творчества.

Издание рассчитано на широкий круг читателей, а также может служить учебным пособием по литературе русского зарубежья.

От хорошей жизни мало кто бежит, и одним из доказательств тому — наша четырехтомная антология. В ней сто семьдесят пять поэтов, — но могло бы оказаться и вдвое больше. Слишком многое затеряно и по сей день по «медвежьим углам» зарубежья. СССР, конечно, был одной шестой суши на нашей планете. Но ведь и всего лишь одной шестой. Так что прежде чем гордиться нашей лучшей в мире литературой — повременим хотя бы до конца тысячелетия. И попытаемся к этому времени хотя бы собрать, хотя бы начать серьезное изучение нашей родной литературы, «распыленной мильоном мельчайших частиц» (Г. Иванов).

Где только не выходили книги русских поэтов! Передо мною — книга Маргариты Дьяконовой «Как это перенесть?». Год издания — 1965-й, а место издания — город Хобарт. Боюсь, что больше чем 99 процентов читателей не только не знает, где такой город расположен, — его и в подробном атласе будет найти нелегко. А расположен этот город на Тасмании. Книга другого поэта, Бориса Вейнберга, вышла десятилетием раньше в Рио-де-Жанейро. Первый сборник поэтессы Е. Цетлин вышел в начале двадцатых годов в Литве, второй — в конце тридцатых, в Буэнос-Айресе. Перечисление одних только городов, обозначенных на книгах русских поэтов, растянулось бы на несколько страниц. Но наша антология — максимально полный свод высших достижений поэзии первой и второй волн эмиграции, а не справочник по географии, поэтому, увы, для перечисленных выше поэтов места в ней не хватило.

Однако никак нельзя было не найти места для одной из едва ли не начисто обрубленных ветвей русской литературы — казачьей поэзии. В СССР ее «расказачили» вместе со всем казачеством. А вот в эмиграции казачья поэзия не только уцелела, но без нее поэзию русского зарубежья вообще нельзя представить. Перед нами целая плеяда имен: Н. Воробьев (Богаевский), автор важнейшего эпического произведения русского казачества поэмы «Кондратий Булавин» (1965); значительнейший лирик из числа казаков — Н. Туроверов; поэты Н. Евсеев, Н. Келин, М. Залесский, М. Волкова, М. Надеждин (Демушкин), выходцы из сибирских казаков — А. Перфильев и А. Ачаир (Грызов), почти всех их читатель найдет на страницах нашей антологии, у кого больше стихотворений, у кого меньше — тут уж как объемы позволили.

Разговор о казаках не случаен, казаки — часть русского народа, сколько бы ни выдумывали иные хилые вожди в эмиграции никогда не существовавшую державу, «Казакию». Были ведь и те, кто требовал отделения от России то ли Костромской, то ли Тамбовской губернии, — но за давностью лет все это уже стало неинтересно: в литературе, в поэзии «мелкие сепаратисты» не оставили практически никакого следа, в нашей антологии искать их не надо — и для значительных-то поэтов места оказалось в обрез.

Но как же распылены поэты по всему миру! Сколько отчаяния в этом подвижничестве — несмотря на беспросветный сталинизм в родной стране, несмотря на полное равнодушие со всех мыслимых сторон, люди и писали, и пишут. Велика ли была их надежда хоть когда-то быть услышанными в России? Думается, лучше всего об этом рассказал в предисловии к роману «Параллакс» выдающийся прозаик и неплохой поэт Владимир Юрасов (Жабинский): на книжном развале в Нью-Йорке ему попалась книга с печатью на титульном листе: «Библиотека зимовки на Новой Земле». «Как, какими неведомыми путями она добралась до нью-йоркского Манхаттана — острова в устье Гудзона? (…) Может статься, и мой «Параллакс» найдет дорогу до города моей юности Ленинграда или до города моего детства Ростова-на-Дону».

Шанс в пространстве, — увы, три четверти века он был неизмеримо меньше шанса во времени; впрочем, многим ли верилось, что рано или поздно их голоса будут услышаны в России? Таких, кто не только «в душе надеялся» или «мечтал» о своем приходе к «внутреннему» читателю, но твердо знал, что в России рано или поздно они будут прочтены с настоящей любовью, можно счесть по пальцам: от Ходасевича до Чиннова. Что двигало остальными поэтами?

Какая разница! Лорд Гленарван все-таки выловил из воды бутылку с криком о помощи, брошенную капитаном Грантом на другой стороне планеты. Тот же Юрасов, не обольщаясь, пишет: «Основной русский читатель живет за семью замками в Советском Союзе». Валерий Перелешин уже в начале «перестройки» писал в Москву: «Я ведь знаю, что мой мечтаемый читательский круг — не слависты в университетах, а широчайшие круги в России». У нас давно уже печатаются авторы, за одно хранение произведений которых еще десять лет назад можно было получить пять-семь лет, — не только Солженицын и Бродский, но и Авторханов, и Синявский, — да и вообще после того как российские издания оказались начисто лишены западной валюты и оказались не в состоянии покупать права на публикацию произведений современной западной литературы, именно эмигрантская литература во всех жанрах заполнила страницы журналов и планы издательств. Приятно отметить, что «внутренняя» критика, говорящая от имени читательских интересов, оказалась куда менее консервативной, чем зарубежная; писатели, которыми в эмиграции пренебрегали, оказались в нынешней России весьма к месту, — характерен пример начисто забытого за рубежом пражского прозаика Василия Георгиевича Федорова; не так давно мне пришлось рассылать его изданный в России однотомник друзьям, западным славистам, ибо старые книги Федорова не только недоставаемы, но и включают в себя лишь немногое из того, что им создано. То же и с вышедшей в серии «Московский Парнас» книгой Несмелова; не говорю об именах более известных — Алданове, Осоргине, Газданове и многих других.

Но далеко не всех издашь отдельной книгой, особенно поэтов, а публикации в периодике слишком фрагментарны и быстро забываются. Даже в зарубежье, где, по словам калифорнийского писателя Петра Балакшина, «трудно подготовить в эмиграции русскую книгу, почти нет издательств и с каждым годом убывает и так небольшое число русских читателей (…) русские книги выходят, их читают, даже обмениваются мнениями по поводу их, что в наш неспокойный и озабоченный век явление уже само по себе замечательное», — даже в зарубежье по меньшей мере четырежды выходили антологии русской эмигрантской поэзии, претендующие на полноту и хоть какую-то беспристрастность. Первая из них, «Якорь», была выпущена в Берлине, в издательстве «Петрополис» к двадцатилетию русской эмиграции, разделялась на шесть рубрик, — очень условных, кстати, — и охватила довольно много имен и стран. Право на отдельную рубрику получили в ней: 1. Поэты, завоевавшие известность до 1917 года. 2. Парижские поэты. 3. Пражские поэты. 4. Берлинские поэты. 5. Дальневосточные поэты. Шестую, последнюю рубрику образовали поэты, которых оказалось трудно отнести к какой-либо сложившейся географически поэтической школе. Трудно сказать, что заставило составителей — Г. Адамовича и М. Кантора использовать именно этот принцип: из нашего нынешнего временного далека и не понять уже, отчего в «Якоре» нет ни единого поэта из тех, кто жил в это время в США, где обосновались очень одаренные Г. Голохвастов, Д. Магула, В. Ильяшенко и еще кое-кто; почему так много поэтов из Чехословакии и только два из Польши — и т. д. В те годы, видимо, ответ на каждый из подобных вопросов был самоочевидным: Харбин был все-таки русским городом, из которого доходили новые журналы и книги, Америка же казалась расположенной где-то вовсе на другой планете, — как мало оставалось времени у многих из поэтов до переселения в эту страну, сколь для многих стало это спасением! Ответ на второй вопрос неожиданно прост: для этого нужно знать, в каких странах русскому человеку было в двадцатые-тридцатые годы поселиться легко, в каких — сложно и порою не совсем приятно. Довольно подробно останавливается на этом вопросе в своих мемуарах А. Н. Вертинский. Из Константинополя, куда бежали в 1920 году сотни тысяч русских, эмиграция стала разбредаться очень скоро, оттого и случилось так, что интеллигентная Прага охотно давала приют именно русской интеллигенции, Франция, потерявшая огромное количество мужчин в первую мировую войну, — почти кому угодно, но предпочтительно тем, кто соглашался идти работать прямо, к примеру, на заводы Рено. Тем, кто «хотел сесть на землю», предлагалось ехать в Аргентину, туда, как пишет Вертинский, устремилась изрядная часть казачества. При желании можно было далеко от Константинополя не уезжать: Югославия и даже Болгария довольно охотно принимали русских. Северный Китай — Маньчжурия — вобрал в себя огромное число русских в силу существования КВЖД, недолгого «уик-энда» Дальневосточной республики и просто легкости перехода границы с СССР в тех краях. А вот прибалтийские страны, от Эстонии до Польши, давали приют неохотно, полагая, что и от царских времен осталось в них русского населения слишком много. Почти совершенно невозможен был въезд на постоянное жительство в Японию, — отчасти такое положение дел сохраняется и по сей день: нужно было не только свободно знать японский язык, но даже, принимая японское гражданство, отказаться от своего имени и принять японское. Как ни странно, даже на таких крайних условиях кое-кто из русских в Японии сумел остаться — Н. П. Матвеев-Амурский, к примеру, дед поэтов Ивана Елагина и Новеллы Матвеевой. Оказался кто-то в Финляндии, заехал в Бельгию, в Англию, даже в Марокко, мало ли еще куда. И конечно, в начале двадцатых годов существовала огромная колония русских в Берлине, постепенно растаявшая под натиском внешних обстоятельств. Многие из этих геополитических факторов и привели приснопамятный «Якорь» в столь странный вид.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Антология поэзии русского зарубежья (1920-1990). (Первая и вторая волна). В четырех книгах. Книга первая"

Книги похожие на "Антология поэзии русского зарубежья (1920-1990). (Первая и вторая волна). В четырех книгах. Книга первая" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Дмитрий Мережковский - Антология поэзии русского зарубежья (1920-1990). (Первая и вторая волна). В четырех книгах. Книга первая"

Отзывы читателей о книге "Антология поэзии русского зарубежья (1920-1990). (Первая и вторая волна). В четырех книгах. Книга первая", комментарии и мнения людей о произведении.