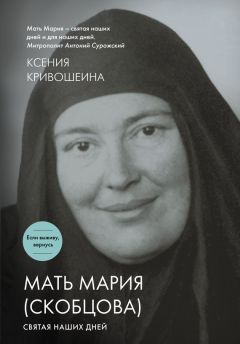

Ксения Кривошеина - Мать Мария (Скобцова). Святая наших дней

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Мать Мария (Скобцова). Святая наших дней"

Описание и краткое содержание "Мать Мария (Скобцова). Святая наших дней" читать бесплатно онлайн.

В этой книге впервые публикуется подробная биография монахини Марии (Скобцовой), летопись земного пути женщины, чье имя входит в совсем не многочисленный список людей, о которых можно было бы сказать, что это настоящие христиане XX века. Ее жизнь, сначала в России, а затем в эмиграции, была очень деятельной и яркой. Мать Мария открывала бесплатные столовые, дома для престарелых и бездомных. Во время Второй мировой войны и оккупации Франции она спасала и укрывала советских военнопленных. Эта опасная деятельность связала ее с французским Сопротивлением и в результате привела к ее трагической гибели в концлагере Равенсбрюк. Имя матери Марии до сегодняшних дней используют как знамя для самых разных идей, а с ее жизнью и прославлением в Русской православной церкви связано много споров и недомолвок. В СССР ее преподносили обществу как партизанку и большевичку, а на Западе – как борца с косным православием и заступницу евреев. Это противостояние вокруг многогранной личности матери Марии (Скобцовой) продолжается до сих пор.

Тогда она не поверила старику. Прошли годы, и смерть дочери Насти высветила многое, в чем она заблуждалась: «О чем и как ни думай, – больше не создать, чем три слова “любите друг друга”, только до конца и без исключения, и тогда все оправдано и вся жизнь освещена, а иначе мерзость и тяжесть». Эти строки можно считать поворотными, началом нового пути, к которому она так долго внутренне готовилась, шла ощупью, ошибаясь и разбиваясь в кровь. Но это будет в 1934 году в Париже…

Как бы ни сложилась в ближайшем будущем жизнь Елизаветы Пиленко, можно предположить, что ее эсеровские увлечения, желание «исправить мир» и стать «по-большевистки справедливее и лучше» в конце ее трудного пути радикально изменились. Хотя по внутреннему настрою ей, конечно, было по пути с его критиками – Н. Бердяевым и Г. Флоровским, – они ей были ближе, чем обер-прокурор. Хотя уроки и мысли своего старшего друга, которые она по молодости отвергла, ей пришлось отчасти признать.

Для понимания принципов, на которых стоял Победоносцев, лучше всего служат его письма к Екатерине Федоровне Тютчевой (1835–1882) – дочери поэта, жившей в Москве. Сам Победоносцев – внук московского священника, сын университетского профессора и сам бывший профессор – чувствовал себя неуютно в чиновно-аристократическом Петербурге; политические взгляды большинства окружавших его людей были ему чужды или просто ненавистны. Победоносцев считал, что церковь и вера – основы государства.

Можно предположить, что обер-прокурор был очень одинок. Отшельник-«диссидент» искал слушателя и, может быть, единомышленника, в Лизе он увидел живую мысль, и вполне надеялся развить в ней свое представление о России, которая к этому времени уже ускользала из его рук. Все, что копилось и таилось в душе Победоносцева, изливалось в письмах не только к Лизе, но и к другой московской корреспондентке. Письма к Тютчевой позволяли Победоносцеву окунуться в атмосферу близкой его сердцу Первопрестольной. Тютчева была близка ему и по взглядам, и по родственно-дружеским связям – она вращалась в кругах славянофильской ориентации, к которым тяготел и Победоносцев; ее родная сестра Анна Федоровна была замужем за И. С. Аксаковым – видным славянофилом, однокашником Победоносцева по Училищу правоведения.

Он писал ей: «Итак, к чему ведут все настояния наших идеалистов о провозглашении того, что они называют свободою в деле вероисповедания? К тому, что враги наши отхватят у нас массами русских людей и сделают их немцами, католиками, магометанами и прочими – и мы потеряем их навсегда для церкви и для отечества. Говорят: для чего наше духовенство не действует? Но наше духовенство – плоть от плоти нашей и кровь от крови нашей, с теми же качествами и с теми же недостатками. Какова наша церковь – это показывала нам история и покажет еще: церковь наша – одно с народом – не лучше его и не хуже. В этом ее великое качество. Но Государство обязано понять ее и обязано защитить. От кого? От целой армии дисциплинированных врагов ее и наших – всяких вероисповедных пропагандистов, которые, пользуясь простотой народной, бездействием правительства, условиями пространства и бедной культуры, врываются, как волки, в наше стадо, не имеющее достаточно пастырей. Стадо это – наша будущность; что сегодня не может быть в нем возделано, то будет возделано через десятки лет, но покуда – мы должны оберегать его от волков»[13].

* * *«Приехав в Никитский сад, нам всем показалось, что мы попали в рай, так изумительно была красива в нем природа, и самое красивое место была площадка перед нашим домом. Терраса была обвита чудными розами. В конце площадки стояло громадное столетнее дерево пистация, и под ним – каменная скамья… От нее спускалась лестница, которая называлась царской. С одной стороны лестницы была скала, а с другой росли земляничные редкостные деревья. В конце росли громадные латании и начинался сад Никиты. Природа была райская…» – С. Б.

Семья Пиленко быстро обжилась на новом месте, они подружились с соседями и продолжили традицию радушных хозяев. На воскресных обедах собиралось человек двадцать, дети неизменно присутствовали, а Лиза даже принимала участие во взрослых разговорах.

Лариса Евгеньевна Габрилович со своей семьей жила в начале прошлого века на Кавказе, и вот что она вспоминает: «Я прекрасно помню, как мы все вместе отмечали день рождения нашего общего друга. Пригласили и нас, соседей. Портрет деда (Лизы) в черкеске с газырями и орденами за храбрость при покорении Кавказа висел на стене. Родители наши часто вспоминали боевые годы, рассказывали о боях и подвигах. В разгар веселья появилась 14-летняя Лиза Пиленко. Мне запомнились ее яркий румянец на щеках, небольшие косички, умные глаза и громкий задорный голос. Она уже тогда славилась умением слагать стихи. И на этот раз гости попросили, чтобы она их почитала. Кто-то заметил, что она слишком молода, чтобы знать жизнь и писать настоящие стихи. И неожиданно Лизочка тут же экспромтом ответила:

Когда мне говорят, что жизни я не знаю,

когда мне говорят, что слишком молода,

тому с улыбкой отвечаю,

что человека ведь не делают года.

Так часто старец среброкудрый

не знает жизни, как ребенок.

А юноша, как будто старец мудрый,

познал ее инстинктом уж с пеленок.

Потом она призналась, что это были ее первые стихи, которые родились тут же на месте и совершенно непонятным образом слетели с языка».

Юрий Дмитриевич Пиленко получил назначение в Никиту весной 1905 года. Поражение русской армии в Русско-японской войне 1904–1905 гг. и январское Кровавое воскресенье в Петербурге 1905 года взорвали всю страну. Семья Пиленко жила еще в Джемете, и дети помогали взрослым упаковывать посылки – собирали белье для раненых; события нарастали с каждым месяцем и вызывали бурю эмоций. Дети очень переживали гибель «Варяга» и разгром русского флота у Цусимы. В Ялте начались волнения учащейся молодежи, 13 марта был разгромлен полицейский участок, сожжена тюрьма и освобождены заключенные. Город был переведен на положение усиленной охраны. Восстание моряков Черноморского флота на броненосце «Потемкин» в июне 1905 года только подлило масла в огонь, начались забастовки рабочих, которые перекинулись на все южное побережье.

«Мы пережили японскую войну и революцию, мы были поставлены перед необходимостью спешно разобраться в наших детских представлениях о мире и дать себе ответ, где мы и с кем мы. Впервые в сознание входило понятие о новом герое, имя которому “народ”»[14].

Еще в 1900 году в Ялте была образована социал-демократическая рабочая организация, которая поддерживала связь с редакцией газеты «Искра». С 1903 года газета сравнительно регулярно стала распространяться в городе. Так, в Ливадийскую слободку «Искра» посылалась непосредственно из Женевы. Поступала она и из Полтавы, где в это время находился один из центров распространения газеты на юге России. Можно только удивляться, как вся эта взрывоопасная ситуация медленно тлела на протяжении пяти лет (!) под стенами Ливадийского императорского дворца!

18 октября 1905 года в Симферополе забастовали работники типографий и табачных фабрик, служащие почтово-телеграфной конторы, закрылись магазины, в Ялте не работали учреждения и учебные заведения, магазины и банки. Крым лихорадило от восстания.

Публикация октябрьского манифеста, возвестившего «свободу слова, свободу совести, свободу собраний и свободу союзов», ялтинской прогрессивной интеллигенцией была встречена на ура! За ужином отец Лизы рассказывал о недовольствах и о все учащающемся мародерстве. Сам он был настроен либерально, приглашал к себе местную интеллигенцию, в доме Пиленко свободно обсуждалось восстание на броненосце «Потемкин» и готовящаяся в городе забастовка.

17 октября в Ялте произошел бунт, в котором участвовало полторы тысячи человек. 14 ноября на «Очаков» прибыл лейтенант Шмидт, подняв на нем красный флаг, он возвестил: «Командует флотом Шмидт!» В ночь на 15 ноября ударные отряды бунтовщиков овладели минным крейсером, и уже на всех восставших кораблях развевались красные стяги. Во второй половине дня 15 ноября восставшим был предъявлен ультиматум о сдаче. Не получив ответа, верные правительству войска начали обстрел восставших кораблей, завязался морской бой, а в 4 часа 45 мин. царский флот уже одержал полную победу. Шмидт вместе с другими руководителями восстания был арестован.

С января по март 1906 года все крымские газеты регулярно печатали материалы о процессах над арестованными матросами – «потемкинцами» и «очаковцами», о суде и казни лейтенанта П. П. Шмидта. Когда Шмидту был вынесен смертный приговор, ялтинцы через свою газету обратились к императору с просьбой о помиловании. Эту просьбу поддержали жители многих других городов.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

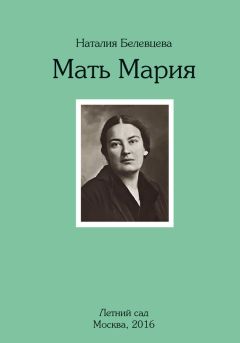

Похожие книги на "Мать Мария (Скобцова). Святая наших дней"

Книги похожие на "Мать Мария (Скобцова). Святая наших дней" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Ксения Кривошеина - Мать Мария (Скобцова). Святая наших дней"

Отзывы читателей о книге "Мать Мария (Скобцова). Святая наших дней", комментарии и мнения людей о произведении.