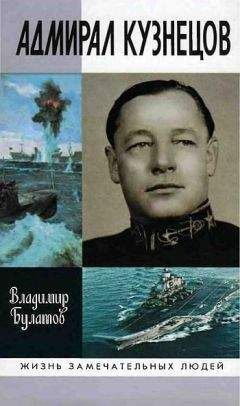

Владимир Булатов - Адмирал Кузнецов

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Адмирал Кузнецов"

Описание и краткое содержание "Адмирал Кузнецов" читать бесплатно онлайн.

Книга известного архангельского историка В. Н. Булатова впервые в серии «ЖЗЛ» повествует о самом известном российском адмирале XX века — Николае Герасимовиче Кузнецове.

Он командовал крейсерами, был главным военно-морским советником в Испании, организовывая снабжение армии республики и спасая испанских детей-сирот. Командовал Тихоокеанским флотом. В 36 лет по воле Сталина возглавил обескровленный репрессиями военный флот страны, став первым Адмиралом Флота Советского Союза.

Кузнецову удалось подготовить флот к германскому нападению. 22 июня 1941 года только моряки встретили врага во всеоружии и с минимальными потерями. Блестяще руководя флотом во время войны, испытал опалу в 48-м и новую опалу и разжалование при Н. С. Хрущеве и Г. К. Жукове. Адмирал не сломался, хотя его талант оказался востребован далеко не полностью.

Лишь сегодня на базе огромного документального материала мы можем предложить читателю книгу-размышление о судьбе выдающегося отечественного флотоводца.

В самых дальних деревнях и селах широко отмечались многие исторические события. И родная деревня Николая Кузнецова не была исключением. В 1912 году в Медведках вспоминали героев Отечественной войны 1812 года. Школьный учитель Александр Петрович задал своим ученикам домашнее задание — выучить наизусть стихотворение М. Ю. Лермонтова «Бородино». Первокласснику Коле Кузнецову так понравились стихи, что он решил прочитать их на людях и уговорил отца разобрать в избе стену, чтобы устроить «театр» и созвать соседей на праздник.

Пока собирались, рассказывали о пережитом. Звучали совсем еще свежие воспоминания об участии земляков в Русско-японской войне, предания о войне с французами, наполненные народной гордостью за тех, кто отстоял свободу и независимость России 100 лет назад.

Народу собралось столько, что многие из местных жителей заглядывали в избу с улицы через раскрытые двери. После того как учитель поздравил всех земляков со столетней годовщиной победы, на половину избы, отведенную под сцену, вышел Николай, сын хозяина дома, и в полной тишине начал читать:

— Скажи-ка, дядя, ведь недаром

Москва, спаленная пожаром,

Французу отдана?

Ведь были ж схватки боевые,

Да, говорят, еще какие!

Недаром помнит вся Россия

Про день Бородина!

— Да, были люди в наше время…

Кто знает, может быть, читая стихи великого русского поэта, мальчик думал о своей судьбе как будущего защитника Отечества, о своем долге перед Родиной.

С 1912 по 1915 год Николай Кузнецов учился в церковно-приходской школе и окончил три класса. В эти годы он овладел основами грамотности, много читал и вырабатывал свой, «кузнецовский» почерк.

Летом 1914 году семью постигло горе — умер от чахотки отец. «Никогда не забуду, — вспоминал юный Николай, — как соседка мне сказала: „Иди домой“, и я почему-то сразу понял, что случилось что-то непоправимое. „Умер-то не вовремя, в самую страдную пору“, — слышал я, когда мы двигались к деревне Выставки, где церковь Троицы. С горы спускалось кладбище, на нем на зеленом холмике давно уж он лежит».

Но жизнь продолжалась. На семейном совете решили отдать Николая «в люди». И вскоре подросток вместе с матерью шагал по шпалам в уездный город Котлас. Анна Ивановна определила сына на работу в чайную у речной пристани. Хозяином этого заведения был купец Попов, велевший мальчику мыть посуду, прибирать кухню и не заходить на «чистую половину». Относились к «посудомойщику» пренебрежительно, унижали, загружали работой сверх меры, Коле часто приходилось недосыпать. Пребывание «в людях» оставило у привыкшего к свободной деревенской жизни Николая тяжелые воспоминания. К счастью, этот период оказался непродолжительным. Однажды юношу пригласили на «чистую половину» к проживающему в гостинице архангелогородцу. Им оказался брат отца, Павел Федорович, очень похожий на Герасима Федоровича. Дядя Николая был небогатым купцом-предпринимателем, владельцем буксира. Вскоре он велел племяннику собрать нехитрые вещички: Павел Федорович направлялся в Архангельск и решил взять Колю с собой. «Поедем до Шенкурска без остановки, — сказал он, — там возьмем баржи и доставим в порт». Колесный буксир был небольшой и носил имя деда молодого путешественника — «Федор». Это было первое длительное плавание Николая. В памяти остался «блеск работающих шатунов паровой машины и ее натруженное дыхание, шлепанье колесных лопастей и продолговатая гиря на конце длинной веревки — ее метал в воду с носа буксира матрос, выкрикивая какие-то непонятные мне слова, к которым внимательно прислушивался капитан». Позже Николай узнал, что матрос измерял лотом глубину Северной Двины. Так начались «первые университеты»: знакомство с речным судном, терминологией, во многом созвучной с морской, с речниками-матросами. Это было удивительное путешествие по всей трассе Северной Двины. Оно до конца жизни осталось в памяти будущего флотоводца. Мимо судна проплывали старинные деревеньки с красивыми деревянными храмами, белые как снег берега из известняка, корабельные леса и заливные луга, и навстречу — лодки, карбасы, колесники, буксиры с плотами и плоты, как заплаты «на голубом сарафане Двины»:

О разливах, о плесах твоих золотых

Мало песен поется в народе:

То ли люди не видят твоей красоты,

То ли слов, чтобы спеть, не находят…

Так позднее написала о Северной Двине землячка Н. Г. Кузнецова — поэтесса Ольга Фокина.

Семья у дяди была также большая, дружная — два сына и три дочери. Все они учились в гимназии. Встретили Николая радушно. Павел Федорович очень любил детей, устраивал для них разные игры и праздники.

Шла Первая мировая война, и Архангельск был в гуще военных событий. В дом хозяина часто заходили его приятели — моряки, рассказывали о своих плаваниях. Много морских историй услышал Николай Кузнецов. Особенно ему запомнились рассказы о германских подводных лодках, которые ставили свои смертоносные мины на морских коммуникациях.

Одну зиму Николай ходил в школу со своим двоюродным братом-одногодком Федором. Будущий моряк полюбил книги, он много читал о первооткрывателях дальних стран, истории военно-морского флота, героях-моряках. Книги, особенно по географической, исторической и морской тематике, были во многих семейных библиотеках архангелогородцев. Большим собранием такой литературы располагала губернская публичная библиотека. Столица Севера всегда была читающим городом.

Интерес и любовь к познавательной литературе Николай Герасимович сохранил на всю жизнь. Это подтверждает и его жена Вера Николаевна: «Со временем у нас собралась хорошая библиотека. Часть ее составили книги Николая Герасимовича — военно-морские, военно-исторические и военные журналы. Интерес к такой теме зародился у Николая Герасимовича еще в детстве. К нему попала книга Ф. Веселаго „Краткая история русского флота (с начала развития мореплавания до 1825 года)“. Может быть, она пробудила в нем интерес к морю и морской профессии и чувство патриотизма? Он помнил об этой книге, думал о ее пользе для флота России, поэтому сразу же по назначении наркомом в 1939-м распорядился ее переиздать. С тех пор эта книга стояла на книжной полке в кабинете Николая Герасимовича».

Следует отметить, что на выбор будущим флотоводцем морской профессии повлиял ряд обстоятельств: кроме увлечения книгами по историко-морской тематике, сыграло свою роль и наличие родственников-моряков и речников. Дядя по материнской линии, Дмитрий Иванович Пьянков, в прошлом был кронштадтским моряком. Дядя по отцу, как уже писалось выше, был владельцем буксирного парохода. Другой дядя по отцу являлся участником Русско-японской войны, позже служил матросом в русском посольстве в Берлине. Военных моряков, их красивую форму и бравый вид северные подростки уважали сызмальства. Архангельский край — морской, отсюда прежде всего набирали новобранцев во флот. Почитай, в каждой избе Медведок висели фотографии усатых моряков в черных бушлатах и бескозырках с названиями военных кораблей.

А когда Николай Кузнецов стал жить в Архангельске — первом морском порту России, он приблизился к морю вплотную. Однажды местные промысловики взяли его на промысел, предложив стать впередсмотрящим на рыбачьей шхуне. На носу этого судна он выстоял в шторм свою первую морскую вахту. Какая-то неведомая сила возвышала Николая, в голове прояснилось и просветлело, виделось отчетливо и далеко, запах беломорского солоноватого воздуха наполнял грудь, дышалось глубоко. Может быть, тогда Белое море сделало его своим избранником. Старый рыбак, скупой на похвалы, строго заметил: «Да ты, брат, и не укачиваешься! Будешь добрым моряком». Как в воду глядел морской волк, предсказав судьбу будущего адмирала.

Сам Николай Герасимович позднее утверждал, что оснований увлечься романтикой моря у мальчишек-архангелогородцев было предостаточно: «В Архангельске и особенно в его пригороде Соломбала жило много поморов, предки которых еще при Петре Великом селились на берегах Белого моря. Устье Северной Двины не случайно с давних пор привлекало внимание России. Студеное море открывало нашим отважным мореходам путь как на запад, так и на восток.

Рассказы старых моряков разжигали в сердце мечту о странствиях и подвигах. Часами мы, мальчишки, простаивали у причалов, где стояли большие и малые суда, пришедшие из самых разных стран.

— Настоящие моряки только здесь, на Севере, — не раз слышал я от капитана шхуны. Не бахвальство, а гордость звучала в словах старого помора. Жизнь не раз убеждала меня в его правоте…»

Моряка Кузнецова начал формировать Архангельск — первый морской порт России, колыбель отечественного военного и торгового судостроения. Здесь на берегах Северной Двины еще витали образ Петра Великого и его воплощенные юношеские замыслы — первая 12-пушечная морская яхта «Святой Петр», первый 24-пушечный военно-торговый фрегат «Святой Павел», первое военно-морское соединение — Беломорская флотилия, первая морская крепость бастионного типа Новодвинская (Петропавловская), у стен которой одержана первая военно-морская победа над шведами в Северной войне…

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Адмирал Кузнецов"

Книги похожие на "Адмирал Кузнецов" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Владимир Булатов - Адмирал Кузнецов"

Отзывы читателей о книге "Адмирал Кузнецов", комментарии и мнения людей о произведении.