Владимир Булатов - Адмирал Кузнецов

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

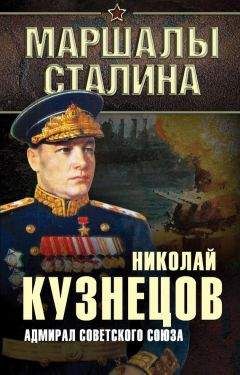

Описание книги "Адмирал Кузнецов"

Описание и краткое содержание "Адмирал Кузнецов" читать бесплатно онлайн.

Книга известного архангельского историка В. Н. Булатова впервые в серии «ЖЗЛ» повествует о самом известном российском адмирале XX века — Николае Герасимовиче Кузнецове.

Он командовал крейсерами, был главным военно-морским советником в Испании, организовывая снабжение армии республики и спасая испанских детей-сирот. Командовал Тихоокеанским флотом. В 36 лет по воле Сталина возглавил обескровленный репрессиями военный флот страны, став первым Адмиралом Флота Советского Союза.

Кузнецову удалось подготовить флот к германскому нападению. 22 июня 1941 года только моряки встретили врага во всеоружии и с минимальными потерями. Блестяще руководя флотом во время войны, испытал опалу в 48-м и новую опалу и разжалование при Н. С. Хрущеве и Г. К. Жукове. Адмирал не сломался, хотя его талант оказался востребован далеко не полностью.

Лишь сегодня на базе огромного документального материала мы можем предложить читателю книгу-размышление о судьбе выдающегося отечественного флотоводца.

Напомню читателям, что эти фрегаты были проведены «осударевой дорогой», участвовали в сражениях со шведами и стали первыми военными кораблями молодого Балтийского флота.

Произведенные Петром I в корабельные мастера, пожалованные званием «именитых людей гостиной сотни», братья Баженины строили на своей верфи фрегаты, галиоты, пинки, лихтеры и трехмачтовые гукоры. Вавчужские суда строились из высококачественной беломорской сосны и, благодаря умению и сноровке корабельных мастеров, были «и годны, и крепки, и сильны».

Федор Андреевич Баженин был назначен Петром I экипажмейстером (главным судостроителем) Архангельского адмиралтейства, управляющим Соломбальской верфью. В 1723 году Ф. А. Баженин стал первым президентом Архангелогородского магистрата.

Плодотворная судостроительная деятельность нескольких поколений Бажениных продолжалась более 150 лет. За эти годы на Вавчужской судоверфи было построено до 120 торговых и промысловых судов.

Почин Бажениных имел большое значение для развития судостроения на Архангельском Севере. Следуя их примеру, на берегах Северной Двины создали собственные судостроительные верфи купцы А. Попов, И. Крылов, П. Пругавин, А. Амосов и другие. На речках Лая и Кехта возникли якорные заводы. В Холмогорах была основана старейшая в России мореходная школа, впоследствии преобразованная в Архангельское мореходное училище имени капитана В. И. Воронина.

В 1713 году сибирский губернатор М. П. Гагарин получил указ Петра Первого об отыскании морского пути на Камчатку. Царь-реформатор, к этому времени уже трижды побывавший в Архангельске и знавший не понаслышке о поморском судостроении и полярных мореходах, рекомендовал послать в Охотск специалистов из Поморья.

На Дальний Восток были направлены поморские мореходы Кондратий Мошков, Никифор Треска, Иван Бутин, Яков Невейцын, плотники-кораблестроители Кирилл Плоских, Варфоломей Федоров, Иван Каргопол и другие. Возглавил экспедицию казак Козьма Соколов, которому была вручена наказная память: «у Ламского (Охотского. — В. Б.) моря… построить теми присланными плотниками морские суда… с теми мореходами и с плотниками и с служивыми людьми идти через Ламское море на Камчатский Нос без всякого одержания». В 75 верстах вверх по течению реки Кухтуй было создано плотбище (верфь), и корабелы приступили к работе. Постройкой судна руководил Кирилл Плоских с помощниками Иваном Каргополом и Варфоломеем Федоровым. В мае 1716 года судно было спущено на воду. Как отмечал Г. Ф. Миллер, корабль был построен «наподобие русских лодей, на которых прежде сего из Архангельского города ходили в Мезень, в Пустозерский острог и на Новую Землю». Длина судна составляла 8,5 сажени, ширина — 3 сажени, осадка с грузом — 3,5 фута. Это было первое морское судно, созданное архангельскими мастерами на берегах Тихого океана. Лодья получила название «Восток», что вполне соответствовало ее назначению. Таким образом, Охотский острог стал преемником северного плотницкого искусства и судостроительства и родиной отечественного судостроения на Дальнем Востоке.

Первая мировая война (1914–1918) резко изменила значение Архангельска, вновь сделав его после многих десятилетий забвения «морскими воротами России». Эти годы выходы из Балтики контролировал германский флот, а из Черного моря — Турция, выступавшая на стороне Германии. Из других морских районов — Дальневосточного и Северного — наиболее удобным представлялся второй. Поэтому было принято решение направлять основной поток грузов из Англии, Франции и США через северные порты России, прежде всего через Архангельск.

В городе у Белого моря сооружаются новые причалы, склады, углубляется гавань, перешивается на широкую колею железная дорога на участке Архангельск — Вологда. Все это значительно увеличило пропускную способность главного северного порта.

В 1915 году начинается строительство Мурманского порта в Кольском заливе и небольших портов в Кеми и Сороке.

До войны военных кораблей на Архангельском Севере не было. Для охраны рыбозверобойных промыслов ежегодно приходило с Балтийского моря посыльное судно «Бакан». С этого небольшого корабля началась история военной Флотилии Северного Ледовитого океана, созданной в Первую мировую войну. С объявлением войны командир «Бакана» капитан второго ранга Е. М. Поливанов возглавил оборону Архангельского порта с моря. По его инициативе для затруднения плавания вражеских кораблей были выключены маяки, снято навигационное ограждение, оборудованы наблюдательные посты и батареи.

В начале 1916 года морское министерство Японии согласилось продать три бывших русских корабля — броненосцы «Полтава», «Пересвет» и крейсер «Варяг». Затопленные в 1904 году, они были подняты и восстановлены японцами. Покупка этих кораблей и решение о переводе на Север нескольких судов Сибирской флотилии позволили решить вопрос о создании Флотилии Северного Ледовитого океана.

В июле 1916 года приказом по морскому ведомству было объявлено о формировании Флотилии Северного Ледовитого океана (ФСЛО). Ее подчинили вице-адмиралу А. П. Угрюмову, главноначальствующему (главнокомандующему) Архангельском и водным районом Белого моря. К началу 1917 года флотилия насчитывала один линкор («Чесма»), два крейсера, шесть эсминцев, минный заградитель, свыше сорока тральщиков, семнадцать посыльных судов, сторожевые катера и гидрографические суда, а также две подводные лодки и другие суда — всего 89 вымпелов. Это уже была внушительная военно-морская сила.

Для обеспечения круглогодичной навигации Архангельскому порту необходим был ледокольный флот. 9 ноября 1915 года было утверждено положение о Временном ледокольном бюро при Управлении Архангельского торгового флота. Бюро составило программу ледокольных работ в порту и Белом море. Ответственным за выполнение этой программы был назначен командир ледокольного парохода «Канада» военный моряк Н. К. Мукалов, а его штурманом стал известный полярник, участник экпедиции Г. Л. Брусилова В. И. Альбанов. За период 1916–1917 годов Северная ледокольная флотилия пополнилась двенадцатью мощными ледоколами и ледокольными судами.

Силы Флотилии Северного Ледовитого океана в ходе Первой мировой войны обеспечили эффективную противолодочную оборону и охрану морских перевозок. Из 1582 судов, прошедших в 1916 году по русским коммуникациям, германские подводные лодки потопили только 31, а из 500 проведенных за тралами транспортов подорвался лишь один. Архангельский историк А. Б. Смирнов в своей диссертации сделал вывод о том, что морские порты Архангельской губернии сыграли важную роль в снабжении отечественной промышленности в годы Первой мировой войны, переработав объем грузов, качественно и количественно превосходивший союзные поставки в порты по ленд-лизу в годы Великой Отечественной. Противнику не удалось осуществить транспортную блокаду на Севере России. Большую роль сыграла в этом и Флотилия Северного Ледовитого океана.

В годы Гражданской войны и иностранной интервенции ФСЛО понесла большие потери, многие корабли были угнаны за границу. 1 марта 1920 года была сформирована Беломорская флотилия, преобразованная 25 апреля в Морские силы Северного моря.

Основное ядро молодого Северного флота составили два миноносца — «Капитан Юрасовский» и «Лейтенант Сергеев», а также отряд катеров-истребителей, двенадцать тральщиков, посыльное судно «Ярославна», буксиры и вспомогательные суда. В состав этого морского соединения вошли также корабли Северо-Двинской речной флотилии и Управления по обеспечению безопасности кораблевождения на Севере (Убеко-Север). В фундаментальной монографии «Северный флот России» отмечается, что «главной базой стал Архангельск. Начальником Морских сил был назначен активный участник Гражданской войны В. Н. Варваци, начальником политотдела — Э. И. Бацис». Военные корабли успешно выполняли боевые задачи, совершали многодневные походы, охраняя территориальные воды, побережья и рыбные промыслы. Военморы осуществляли также траление мин, подъем затонувших судов, обеспечивали безопасность кораблевождения в Арктике, проводили гидрографические исследования. Все моряки носили бескозырки с надписью «Северный флот».

В Архангельске зародилась и печать североморцев. С 19 февраля 1921 года начала выходить газета «Красный Северный флот». Первым редактором ее стал С. П. Лукашевич, военкорами были Ф. С. Иванов (Ф. С. Октябрьский; впоследствии — командующий Черноморским флотом), военморы П. Г. Князев, Я. В. Настусевич и многие другие военные моряки. В Государственном архиве Архангельской области сохранился первый номер научно-популярного и литературного журнала Морских сил Северного моря «Красный полюс». Передовая статья журнала призывала северян к революционному переустройству общественного уклада: «Красные моряки и все сознательные труженики угрюмого Севера должны нарушить вековой покой царства льдов и внести растопляющую струю революционной жизни, творчества и созидания…»

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Адмирал Кузнецов"

Книги похожие на "Адмирал Кузнецов" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Владимир Булатов - Адмирал Кузнецов"

Отзывы читателей о книге "Адмирал Кузнецов", комментарии и мнения людей о произведении.