Арсений Замостьянов - Гаврила Державин: Падал я, вставал в мой век...

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

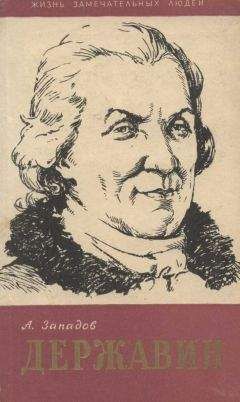

Описание книги "Гаврила Державин: Падал я, вставал в мой век..."

Описание и краткое содержание "Гаврила Державин: Падал я, вставал в мой век..." читать бесплатно онлайн.

Гаврила Романович Державин (1743–1816) — исполинская фигура в истории русской классической литературы. Но верстовыми столбами в его судьбе были, пожалуй, не книги, не оды, не собрания сочинений. Сам себя он ощущал в первую очередь государственным человеком. В разные годы Державин занимал высшие должности Российской империи: возглавлял Олонецкую и Тамбовскую губернии, был кабинет-секретарём императрицы Екатерины Великой, президентом Коммерц-коллегии, министром юстиции при императоре Александре. И при этом оставался первым поэтом Империи.

«Един есть Бог, един Державин» — так мог написать о себе только поистине гениальный поэт, и совершенно не важно, что это цитата из иронического по сути стихотворения.

Для многих из нас Державин остался в памяти лишь благодаря пушкинским строкам: уже на пороге смерти, «в гроб сходя», он «благословил» будущее «солнце нашей поэзии», лицеиста Пушкина. Но творчество самого Державина вовсе не устарело. Оно стало неожиданно актуальным в XX веке и остаётся таковым по сей день. «Многие дороги в России — литературные, политические, воинские — ведут к Державину» — так утверждает автор книги, историк и писатель Арсений Замостьянов.

знак информационной продукции 16+

Державину удалось убедить императрицу в своей правоте по делу Якобия. После нескольких докладов она уже поглядывала на него с одобрительным любопытством. Надо думать, её заинтересовало сочетание поэтических способностей и юридического упорства в одном человеке. К тому же Державину удавалось перемежать доклады шутливыми замечаниями — отныне он не удручал, а радовал Екатерину. Она уже ждала державинских докладов. Вердикт гласил: «Читано пред нами несколько тысяч листов под названием сибирского якобиевского дела, из коего мы иного не усмотрели, кроме ябеды, сплетен и кляуз».

Державин воодушевился, строил планы… Но благоприятное положение если и может измениться, то только к худшему!

«Он во время доклада сего дела сблизился было весьма с Императрицею по случаю иногда разсуждений о разных вещах; например, когда получен трактат 1793 году с Польшею, то она с восторгом сказала: „Поздравь меня с столь выгодным для России постановлением“. Державин, поклонившись, сказал: „Счастливы Вы, Государыня, что не было в Польше таких твёрдых вельмож, каков был Филарет; они бы умерли, а такого постыдного мира не подписали“. Ей это понравилось. Она улыбнулась и с тех пор приметным образом стала отличать его, так что в публичных собраниях, в саду, иногда сажая его подле себя на канапе, шептала на ухо ничего не значащие слова, показывая будто говорит о каких важных делах». Что это значило? Только ли дань остроумию поэта?

Державин склонен был считать, что такие манёвры императрицы связаны были с самым таинственным предприятием последних лет её царствования — документом, который регламентировал переход власти от императрицы к внуку, в обход сына. И Державин должен был стать поверенным в этих делах! Миссия сколь ответственная, столь и опасная. Но — не случилось.

Главным хранителем тайны стал граф Безбородко. После смерти Екатерины он быстро переориентировался и помог Павлу избавиться от таинственного документа. Ушлый дипломат рассудил, что устранение Павла может ввергнуть страну в новую смуту. Генерал Бонапарт орудовал в Европе — и новый всплеск самозванчества на Руси обернулся бы кровавым пожаром.

И Павел осыпал Безбородко наградами: возвёл в княжеское достоинство, сделал канцлером, одарил поместьями и новомодным орденом Святого Иоанна Иерусалимского. Его — сподвижника императрицы, память о которой Павел пытался свести на нет. Вскоре Безбородко не станет — и Державин откликнется на его смерть не самым великодушным образом:

Он мне творил добро, —

Быть может, что и лихо;

Но умер человек, не входит в небо зло.

Творец! мольбе моей вонми:

В объятие Своё, в сиянье тихо

И слабости его прими.

Тут всё ясно: манёвры ушлого политика нередко мешали Державину в пору его секретарства и президентства в Коммерц-коллегии.

…Настроение стареющей императрицы менялось быстро. Она то притягивала, то отталкивала Державина. В придворном космосе не только паркеты скользкие — расшибить голову можно и на сырой земле. Для Державина едва не стала роковой развесёлая игра в горелки. Что может быть беззаботнее? Старинная славянская забава, связанная с обрядом выбора невесты. Однако ж… Всё начиналось лучезарно: в отменном настроении Державин возвращался домой, оставив императрицу в саду…

«Она под тению дерев сидела, несколько задумавшись; то придворные старались её всячески увеселить, а для того и зачали играть в вышеописанную игру. Товарищ автора г. Турчанинов, подошедши к нему, просил убедительно, чтоб по немногому числу кавалеров и он играл. Согласился, и побежали великие князья, а за ними он; на покатистом лугу поскользнувшись, со всего маху упал и выломил себе руку. Без чувства почти великие князья его подняли и отвели сами в его покои, стараясь ему дать всевозможную помощь. Сей столь непредвидимый неприятный случай и был политическим падением автора, ибо в сие время вошёл было он в великую милость у императрицы, так что все знатнейшие люди стали ему завидовать; но в продолжении шести недель, на излечение его употреблённых, когда он не мог выезжать ко двору, успели его остудить у императрицы, так что, появясь, почувствовал он её равнодушие».

Вот так. Лужайка, великие князья, смех — и прибаутка, звучащая на десятки голосов:

Гори, гори ясно, чтобы не погасло!

Глянь на небо — птички летят,

Колокольчики звенят,

Гляди — не воронь, беги, как огонь!

Коварная игра, что и говорить.

Травма не вызвала сочувствия императрицы. В отсутствие Державина её усердно настраивали против «певца Фелицы». Но не только в злопыхателях дело. Екатерина постоянно сомневалась в Державине: временами он казался ей полезным, пригодным для службы, верным, но всякое воспоминание о тёще Державина — кормилице Павла — портило кровь.

Почувствовав, что монаршая милость сменилась холодком, Державин себе в утешение сочинил лукавые вирши — «Горелки»:

На поприще сей жизни склизком

Все люди бегатели суть:

В теченьи дальнем или близком

Они к мете своей бегут.

И сильный тамо упадает,

Свой кончить бег где не желал:

Лежит; но спорника, — мечтает, —

Коль не споткнулся бы, — догнал.

Надеждой, самолюбья дщерью,

Весь возбуждается сей свет;

Всяк рвенье прилагает, к рвенью,

Чтоб у передних взять перед.

Хоть детской сей игре, забаве

И насмехается мудрец,

Но гордый дух летит ко славе,

И свят ему её венец.

Сие ристалище отличий,

Соревнование честей,

Источник и творец величий

И обожение людей;

Оно изящного содетель,

Великолепен им сей свет:

Превозможенье, добродетель

Лишь им крепится и растет.

О! вы, рожденные судьбою

Вождями росским вождям быть,

Примеры подавать собою

И плески мира заслужить!

Дерзайте! рвение полезно,

Где предстоит вам славы вид;

Но больше праведно, любезно,

Кто милосердьем знаменит.

Екатерине подражая,

Ея стяжайте вы венец;

Она, добротами пленяя,

Царица подданных сердец.

Финальная похвала императрице, откровенно говоря, получилась фальшивой. Ведь здесь так и сквозит обида, аж зубы дерёт. Для поприща управленческой карьеры Державин находит одно определение — склизкое оно! Есть в «Горелках» ощущение бессмысленной придворной конкуренции — в игровой кутерьме вокруг трона.

НЕ УКРАШЕНИЕ ОДЕЖД…

Государственная машина внушительно выглядит на расстоянии, но как отвратительны её кочегары, когда к ним приглядываешься… Державин мечтал исправлять нравы — и решил, что для этого благих пожеланий мало, необходим литературный кнут. Никак не выходила из головы давнишняя читала-гайская ода «На знатность».

Написать такую оду — немыслимо для приближенного к престолу чиновника и для придворного поэта. А Державин не только написал «Вельможу», но и опубликовал, отбросив все сомнения. Правда, при Екатерине Державину эти стихи напечатать не удалось, но в списках ода ходила — а это в те годы означало полноценную публикацию. Державин сперва отказывался от авторства, хотя читатели сразу узнавали руку мастера, а друзья поэта знали наверняка, кто автор гневной сатиры. В декабре 1794 года, вскоре после создания оды, Бантыш-Каменский докладывал князю Куракину; «Появилось ещё одно едкое сочинение „Вельможа“. Все целят на Державина, но он отпирается». А как тут не отпираться?

Это не бунт, не фронда — это просто широкий шаг истинно независимого мыслителя, честного дворянина.

Пожалуй, самая ответственная строфа оды — первая. Зачин, начальный аккорд, который должен заинтриговать, покорить музыкой стиха и озадачить острой темой:

Не украшение одежд

Моя днесь муза прославляет,

Которое в очах невежд

Шутов в вельможи наряжает;

Не пышности я песнь пою;

Не истуканы за кристаллом,

В кивотах блещущи металлом,

Услышат похвалу мою.

Перед нами одна из самых гармоничных строф Державина. Поэт сразу втолковывает: это не традиционная ода во славу героев и монархов. Скорее — антиода, в которой не место похвалам. Изнанку блистательного екатерининского двора не принято было демонстрировать.

Такой острой сатиры русская литература ещё не знала. Даже Фонвизин не замахивался на сильных мира сего столь откровенно. А Державин не мог сдержать возмущения. Если видел порок — тут же объявлял ему войну. И рассказывал об этом не шёпотом, а во весь голос:

А там израненный герой,

Как лунь во бранях поседевший,

Начальник прежде бывший твой,

В переднюю к тебе пришедший

Принять по службе твой приказ, —

Меж челядью твоей златою,

Поникнув лавровой главою,

Сидит и ждёт тебя уж час!

Кто это — Суворов? Нет, скорее — Румянцев, образ которого Державин в «Вельможе» противопоставляет временщикам и сибаритам. В нём виделось воплощение идеальных героев Античности, воспетых Плутархом. «Камилл был консул и диктатор римский, который, когда не было в нём нужды, слагал с себя сие достоинство и жил в деревне. Сравнение сие относится к гр. Румянцеву-Задунайскому, который, будучи утесняем через интриги кн. Потёмкина, считался хоть фельдмаршалом, но почти ничем не командовал, жил в своих деревнях. Но по смерти кн. Потёмкина, получа в своё повеление армию, командовал оною и, чрез предводительство славного Суворова обезоружа Польшу, покорил оную российскому скипетру», — поясняет автор.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Гаврила Державин: Падал я, вставал в мой век..."

Книги похожие на "Гаврила Державин: Падал я, вставал в мой век..." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Арсений Замостьянов - Гаврила Державин: Падал я, вставал в мой век..."

Отзывы читателей о книге "Гаврила Державин: Падал я, вставал в мой век...", комментарии и мнения людей о произведении.