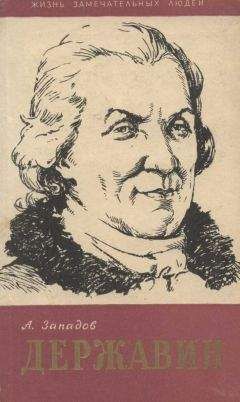

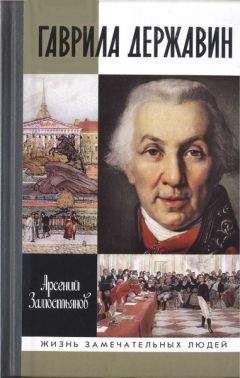

Арсений Замостьянов - Гаврила Державин: Падал я, вставал в мой век...

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Гаврила Державин: Падал я, вставал в мой век..."

Описание и краткое содержание "Гаврила Державин: Падал я, вставал в мой век..." читать бесплатно онлайн.

Гаврила Романович Державин (1743–1816) — исполинская фигура в истории русской классической литературы. Но верстовыми столбами в его судьбе были, пожалуй, не книги, не оды, не собрания сочинений. Сам себя он ощущал в первую очередь государственным человеком. В разные годы Державин занимал высшие должности Российской империи: возглавлял Олонецкую и Тамбовскую губернии, был кабинет-секретарём императрицы Екатерины Великой, президентом Коммерц-коллегии, министром юстиции при императоре Александре. И при этом оставался первым поэтом Империи.

«Един есть Бог, един Державин» — так мог написать о себе только поистине гениальный поэт, и совершенно не важно, что это цитата из иронического по сути стихотворения.

Для многих из нас Державин остался в памяти лишь благодаря пушкинским строкам: уже на пороге смерти, «в гроб сходя», он «благословил» будущее «солнце нашей поэзии», лицеиста Пушкина. Но творчество самого Державина вовсе не устарело. Оно стало неожиданно актуальным в XX веке и остаётся таковым по сей день. «Многие дороги в России — литературные, политические, воинские — ведут к Державину» — так утверждает автор книги, историк и писатель Арсений Замостьянов.

знак информационной продукции 16+

Пожарский мог стать русским Кромвелем или Бонапартом, но предпочёл роль умиротворителя и быстро удалился на второй план — Державина увлекал этот смиренный героизм.

Державин урывками размышлял о будущей поэме, наметил характеры героев.

Пожарского: образ совершенного героя, любителя отечества; великодушен, терпелив, бескорыстен, милосерд, щедр, скромен, богочтителен.

Трубецкого: властолюбив, хитр, корыстолюбив, завистлив и горд.

Минина: пристрастный любитель отечества, простосерд, горяч, мечтателен, жертвующий всё отечеству.

Заруцкого: злодей, коварен, подл, корыстолюбив, трус.

Струся: надмен, твёрд, жесток, неумолим.

Клеонисы: добродетельна, великодушна, нежна, послушлива и постоянна.

Малые осколки остались от того замысла, немногое излилось на бумагу:

Пою усердных войск российских воеводу,

Который, усмирив крамолы непогоду,

От внешних супостат Москву освободил,

Наследный Россов скиптр наследнику вручил,

А сам, — отрекшись быть державным властелином, —

Подпорою царю, отечеству был сыном.

О ты, которая средь людств, наедине,

Во всех его делах, в советах, на войне

Была его душа, наставник и свидетель,

Приди, внуши меня, святая Добродетель!

Скажи мне подвиги и все его дела,

И все пути его, и как его вела

Любовь к отечеству, а ты сопровождала,

Когда его рука Россию избавляла.

Одни лишь вы могли его вождями быть:

Героев истинных удобны вы творить.

Печальная Москва, Поляками плененна,

Казалась узницей, в оковы заключенна;

Чертог царей ея и трон ея был сир;

Ни в мыслях, ни в сердцах не водворялся мир;

По стогнам кровь текла, в домах лилися слезы,

Звучали на граждан возложенны железы.

Благородный жанр эпической поэмы Державину не давался. Как будто повествовательный стиль отбивал у него ощущение полёта. Ломоносову тоже не удалось завершить «Петра Великого», но всё-таки он создал две песни, заставившие любителей поэзии пуститься в споры. А Державин сложил оружие: его подхватил и понёс за собой ураган служебных забот. Правда, во дни отставки он написал (на этот раз — от и до) «героическое представление» «Пожарский, или Освобождение Москвы», так и не увидевшее профессиональной сцены. Но в этом произведении любви к герою гораздо больше, чем литературного или театрального изящества. В монологах Пожарского есть строки, которые могли бы украсить поэму, но в контексте трагедии они выглядят выспренно, фальшиво:

Когда б я только мог отечество спасти,

Природного царя увидеть на престоле,

И веру и закон и Россов вознести…

Зато двустишие «На гроб князя Пожарского» получилось на славу — ни одного лишнего слова:

Пленитель чуждых царств и вождь мятежной злости!

Не смей попрать сей прах: — Пожарского тут кости.

Выбить бы эти строки на могиле князя!

А ведь у последнего пристанища князя Пожарского (в Суздале, в Спасо-Евфимиевом монастыре) сложилась непростая судьба. Во времена Державина гробница Пожарского пребывала в запустении: могильные камни пошли на укрепление монастырских стен. Только при Николае I с миру по нитке начнут собирать деньги на склеп и часовню над ним. А потом, в 1932 году, неистовые ревнители пролетарской классовой чистоты дадут последний бой царизму: разнесут мавзолей Пожарского. Последний бой — потому что во второй половине 1930-х князь окажется в пантеоне всенародных героев. Но только в 1950-е годы в Суздале появится первый памятник спасителю Отечества. Увы, «сей прах» попирали неоднократно. Державин снова не просто славословил, но кольнул в нерв…

Но не только великое прошлое вдохновляло Державина: новых Пожарских он разглядел и в современниках.

КТО БЫЛ СУВОРОВ?

Со времён пугачёвской войны Суворов запомнил энергичного великовозрастного поручика, остроумного, незакостеневшего. Первые суворовские стихи Державина оказались пробными, разведывательными. На подступах к суворовскому образу Державин понял, что чудачества полководца — это больше, чем эксцентрика.

После «Фелицы» о Державине заговорило всё благородное общество. Суворов увлекался поэзией и сразу узнал в знаменитом стихотворце своего боевого соратника. Державин стал значительной фигурой, его стихи влияли на идеологический климат в стране. Суворова уже прославляли в стихах Ермил Костров и Дмитрий Хвостов. Но первому Суворов оказывал меценатскую поддержку, а второй слыл беспомощным стихотворцем, к тому же был родственником и близким другом Суворова. А Державин как будто гнушался им…

В Финляндии, чувствуя себя в незаслуженной опале, Суворов с горечью складывал строки, пародировавшие Державина и ставшие эпиграммой на Потёмкина: «Одной рукой он в шахматы играет, другой рукою он народы покоряет. Одной ногой разит он друга и врага, другою топчет он вселенны берега». Но о послеизмаильской размолвке Суворова с Державиным мы уже вспоминали.

Поход 1794 года создал Суворову репутацию первого ястреба империи. Его имя наводило ужас не только на соседей, но и на далёких британцев, которым есть дело до всего на свете. Создатели польского антироссийского мифа демонизировали Суворова. Разнообразные жестокие выходки русских, австрийских, прусских генералов, орудовавших в Польше в XVIII–XIX веках, молва приписала самому известному полководцу — Суворову. Забыты были реалии похода. Забыто, что Суворов строго наказывал за мародёрство. Забыто, что в Праге — предместье Варшавы — в пылу боя Суворов приказал уничтожить мост через Вислу, чтобы предотвратить погром в польской столице. С величайшим почтением он общался со Станиславом Августом — королём, который потерял Польшу. На Западе, конечно, говорили о беспрецедентно кровавом штурме пражских укреплений. В Европе уже тогда действовало золотое правило: что позволено Британии (Франции, Пруссии и т. д.), то не позволено России. А Суворов после переговоров с королём отпустил на все четыре стороны пленных.

Каких-нибудь 120 лет назад Московская Русь сражалась с Польшей на равных, и непонятно было, какое славянское государство станет гегемоном Восточной Европы. Польша ничем не уступала Руси, а во многом и превосходила её. Но… поляки заигрались в шляхетскую демократию, заплутали в трёх соснах политических дискуссий и ослабли. Демократия — это чертовски подходящий курс, если вы поставили задачу загубить дело. Польша сама себя сварила, полила соусом и украсила веткой укропа. Соседние государства просто не могли не съесть это блюдо. «Слабых бьют… за слабость» — примерно так говорил Сталин перед Второй мировой войной.

Россия принялась активно вмешиваться в польские дела, защищая «диссидентов» — православное меньшинство Речи Посполитой. Превратила Польшу в зависимое государство — и, конечно, нажила себе врагов в патриотически настроенной шляхте.

Польская кампания 1794 года стала самым громким триумфом Суворова. Европейские добры молодцы с ужасом пересказывали друг дружке были и небылицы о штурме Праги, о вступлении в Варшаву, о пленении Костюшко.

«Очень трудно исполнять свой долг; меня считали за варвара, при штурме Праги убито было 7000 человек. Европа говорит, что я чудовище; я сам читал это в печати, но я хотел бы поговорить об этом с людьми и узнать от них: не лучше ли кончить войну гибелью 7000 человек, чем тянуть дело и погубить 100 тысяч? Столько людей, которые гораздо умнее меня; очень бы желал, чтобы кто-нибудь потрудился объяснить мне это!» — втолковывал Суворов. Сработал всегдашний тактический принцип русского полководца: единовременное кровопролитие лучше продолжительного, даже если оно кажется на первый взгляд излишним. Что же касается вражеской пропаганды — с ней Суворов умел разбираться, как повар с картошкой. Когда в Швейцарском походе Суворову покажут пасквиль с карикатурой на русского фельдмаршала — он прикажет размножить эту бумажку, чтобы каждый мог прочитать и убедиться в подлости хулителей. Убеждённый монархист, Суворов питал особый пиетет к королям — даже таким горемычным, как Станислав Август. И король остался доволен эксцентричным полководцем: тот как рыба в воде чувствовал себя среди ужасов войны, но к королевскому ореолу отнёсся с восторгом, от которого их поблекшее величество успел поотвыкнуть.

Поляки изумлялись: Суворов отпускал пленных под честное слово. Отпустил на все четыре стороны больше, чем просил король… Нужно было только подписать «реверс» — обещание не поднимать оружия против России. Только последний польский главнокомандующий, гордец Вавржецкий, поборов колебания, сохранил лицо для будущей борьбы за Польшу, реверса не дал и был под конвоем отправлен в Киев, откуда Румянцев направил его на берега Невы. Заметим, что все польские пленники, подписавшие реверс, получили паспорта и были отпущены с правом свободного проживания где угодно. Но далеко не все исполнили обязательства реверса не поднимать оружия против России. Генерал-лейтенант Ян Генрик Домбровский, прибывший вместе с Вавржецким, реверс выдал, но потом воевал против Суворова в Италии, во французской армии.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Гаврила Державин: Падал я, вставал в мой век..."

Книги похожие на "Гаврила Державин: Падал я, вставал в мой век..." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Арсений Замостьянов - Гаврила Державин: Падал я, вставал в мой век..."

Отзывы читателей о книге "Гаврила Державин: Падал я, вставал в мой век...", комментарии и мнения людей о произведении.