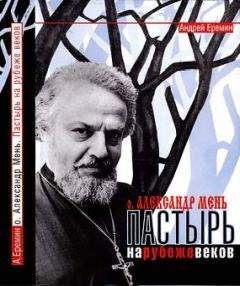

Андрей Ерёмин - Отец Александр Мень. Пастырь на рубеже веков

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Отец Александр Мень. Пастырь на рубеже веков"

Описание и краткое содержание "Отец Александр Мень. Пастырь на рубеже веков" читать бесплатно онлайн.

О пастырском служении известного протоиерея отца Александра Меня рассказывает его ученик и духовный сын, близко знавший священника с середины 70–х годов и вплоть до трагической кончины о. Александра в сентябре 1990 г.

Часто люди, далёкие от настоящего Православия, оправдывают свою ненависть к Западной Церкви ссылками на Святых Отцов. Однако отец Александр, прекрасно знавший святоотеческое наследие, утверждал, что пока существовала традиция Святых Отцов, Запад с Востоком жили в мире. И обе части Церкви — Восточная и Западная — называли себя кафолической Церковью или в латинском произношении «католической», что значит «совокупная из разных народов», ВСЕЛЕНСКАЯ. И одновременно эта Церковь называла себя ортодоксальной, т. е. ПРАВОСЛАВНОЙ. Таким образом, православию противопоставлялось не католичество, а ереси! Отрицание ортодоксальности означало еретический уклон. А отрицание кафоличности (католичности) приводило к превращению в секту, которая выпадала из мирового христианства.

«Но в истории с терминами, — говорил батюшка, — происходят удивительные превращения. И через ряд веков Православие и Католичество стали как бы противостоять друг другу». О том, как это произошло, отец Александр рассказывал в своих беседах:

«Христиане раскалывались на различные группировки неоднократно… Поводы были догматические, но все‑таки до X в. Церковь оставалась единой и неразделённой. Хотя всюду были свои главы Церквей: папа в Александрии, папа в Риме, глава Церкви в Константинополе, в Антиохии; были и другие крупные центры. <…>

В эпоху средневековья культуры Запада и Востока развивались довольно своеобразно и в изоляции. В это время на Запад обрушились кочевники, варвары, гунны. Рим пал, и Италия была разорена. Единственно несокрушимым остался престол Святого Петра. Только церковная власть сохранила свою структуру. Она и стала источником духовного развития — все остальное было погружено в хаос.

На Востоке же сохранилась абсолютистская императорская власть. Сохранились все старые структуры. И церковное руководство, церковная община, церковная структура находились под жёстким контролем государства. Эта была участь Восточной Церкви на протяжении полутора тысяч лет.

А на Западе Римская Церковь ощущала себя независимой от государства, потому что государства как бы и не было, а были возникающие варварские королевства, которые воевали между собой, рушились и снова возникали. И Западная Церковь стала мужественной, воинственной. <…>

Поэтому Римский первосвященник стремился быть главой Запада и не хотел вмешательства византийского императора, который мечтал подчинить себе Рим. Конфликт длился долго и в результате, в 1054 году, он кончился тем, что патриарх Константинопольский отлучил папского легата, а папский посланец отлучил патриарха, и это считается формальным началом разделения Церквей. <…>

И только в 1964 году Папа Римский встретился с Константинопольским патриархом, они сделали копии отлучительных документов того времени и торжественно сожгли их одновременно в Риме и в Стамбуле, бывшем Константинополе. Фактически схизма была ликвидирована, но за истёкшие столетия столь велико оказалось различие — в догматах и в управлении, — что проблема христианского единства остаётся и до сих пор очень сложной. <…>

Что касается протестантизма, — продолжал отец Александр, — то разделения с ним возникли так же, как и у католицизма с православием, на национально–географической почве. Протестантизм был здоровой реакцией народов определённой культуры, преимущественно северно–европейских, на средиземноморское, романское христианство. Реакцией очень мощной и продолжающейся до сих пор…»

Некоторые катехизисы, говоря о последствиях раскола протестантского движения с Римским католицизмом, считают, что аскетический характер протестантского богослужения способствует развитию мрачного характера у северных народов. Но отец Александр все объяснял как раз наоборот: для него этнопсихологические различия и есть главная причина раскола между протестантами и католиками. О реформации он говорил, что она познаётся географической картой. Против Рима восстали северные народы, для которых достаточно жизнерадостное, но с элементами светскости, латинское христианство было эмоционально неприемлемо.

Батюшка также считал, что протестантский аскетизм родился из опыта душ, уязвлённых страхом Божиим. «Человек, — говорил он, — начал сознавать, что справиться с грехом невозможно, что сегодня мы каемся, завтра опять грешим, потом опять каемся, и, в конце концов, начинало рождаться ощущение какого‑то тяготеющего над тобой неизбывного проклятия. И тут для Церкви было необходимо вернуться к словам апостола Павла о том, что мы спасаемся верой, благодатью Божией».

Но как все первооткрыватели, вернее переоткрыватели, Лютер, по мысли отца Александра, тут перешёл уже некоторые границы. «Есть такое свойство у первооткрывателей в области Духа и в области науки: они начинают пытаться своим ключом открывать все замки. Но если бы они вошли в Церковь, они бы были необходимым её дополнением… Что мешает? — Мы сами мешаем!»

Таким образом, для отца Александра большинство христианских расколов связано не с вероучительными расхождениями, а с различиями этнопсихологического характера. Как‑то раз он с усмешкой сказал: «Что эти готы понимали в Единосущии? Для них была важна своя Церковь и свои еретики. А другим было приятно видеть этих еретиками — вот и все!». При этом батюшка оговаривался, что бывали, конечно, моменты, когда противостояние приобретало форму полной религиозной несовместимости. Например, «когда персидский дуализм (который, кстати, не являлся христианским по сути), претерпевая всякие превращения, ворвался в виде учения катаров и альбигойцев на юг Франции и захватил там все».

Одно дело, когда речь идёт о настоящих ересях, совсем другое — внутрихристианское противостояние, когда из‑за духовной самости все с чувством собственного превосходства и правоты поносят друг друга. Есть враг — все просто, не нужно решать свои внутренние проблемы.

Отец Александр поэтому с большой настороженностью относился ко всяческим размышлениям о так называемых догматических различиях между христианскими конфессиями. Большинство из таких различий он просто не признавал настоящими вероучительными расхождениями, например, положение об особом статусе Папы, вызывающее ожесточённые споры.

Учение о папском примате (верховенстве) было сформулировано только на Первом Ватиканском Соборе в 1870 году. До этого никакого вероучительного определения не существовало. Тем не менее, разделение между Церквами длилось уже почти 1000 лет.

«Почему возникло представление о первоиерархе? Вовсе не потому, — говорил батюшка, — что западные церковные учителя вдруг впали в какое‑то заблуждение. Или, как некоторые думают, их заело властолюбие. Когда начинают объяснять такие вещи просто грехами, это всегда самое неудачное объяснение. Ведь грехи — категория международная. Можно подумать, что на Востоке не было властолюбцев, — ещё больше было властолюбцев! Именно потому там власть была всегда более деспотичной, неограниченной».

Причину декларации папского верховенства в Церкви отец Александр видел совсем в другом: в том, что в Западном мире в результате нашествия варваров и великого переселения народов были разрушены все социальные структуры, кроме Церкви. Она стала единственным центром, связующим духовно все многообразие населения прежней империи. Но, не имея соперников в лице императоров, церковная власть Рима сама стала напоминать светскую власть.

То, что Ватикан сейчас является самостоятельным государством, по мнению отца Александра, вовсе не означает, будто Папа обуреваем государственной гордыней. Мы должны признать естественным нежелание главы Церкви быть подданным какого‑либо государства. Папы не хотели, чтобы светская власть могла оказывать на них какое‑либо давление и иметь контроль над епископатом.

Из истории России XX в. мы знаем, какое колоссальное влияние на церковную жизнь могут оказывать государственные чиновники, если у них есть возможность назначать епископов и манипулировать ими. Отец Александр ссылался на патриарха Русской Православной Церкви Сергия (управлявшего Церковью с 1925 по 1944 год), который говорил, что «Церковь началась с раздробленных общин. Только во II веке она стала объединяться в епископии. И потом в метрополии. Позднее она начала объединяться в большие патриархата, соответствующие уже целым империям или частям империй. И дальше, ввиду такого процесса централизации, не будет ничего удивительного, если когда‑нибудь Церковь сможет получить единую структуру». Многострадальный патриарх, в полной мере испытавший, что такое вмешательство государства в церковные дела, понимал необходимость сильного и независимого церковного управления.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Отец Александр Мень. Пастырь на рубеже веков"

Книги похожие на "Отец Александр Мень. Пастырь на рубеже веков" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Андрей Ерёмин - Отец Александр Мень. Пастырь на рубеже веков"

Отзывы читателей о книге "Отец Александр Мень. Пастырь на рубеже веков", комментарии и мнения людей о произведении.