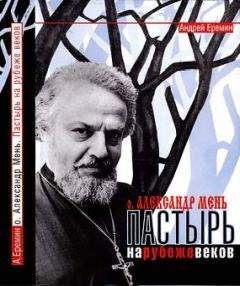

Андрей Ерёмин - Отец Александр Мень. Пастырь на рубеже веков

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Отец Александр Мень. Пастырь на рубеже веков"

Описание и краткое содержание "Отец Александр Мень. Пастырь на рубеже веков" читать бесплатно онлайн.

О пастырском служении известного протоиерея отца Александра Меня рассказывает его ученик и духовный сын, близко знавший священника с середины 70–х годов и вплоть до трагической кончины о. Александра в сентябре 1990 г.

Отец Александр считал, что христианский экуменизм ни в коем случае не должен превращаться в глобальный универсализм (свойственный некоторым современным панрелигиям вроде бахаизма), уничтожающий реальную веру. В религии, как и во всех сферах человеческой деятельности, важно сохранять равновесие между традицией и новаторством. «Никакое новаторство не бывает плодотворно, — пишет отец Александр, — если до конца отрывается от традиции» [143].

Таким образом, люди должны уметь сотрудничать, не принуждая друг друга к полному подобию или смешению стилей, но углубляя свою веру и укрепляя свой собственный духовный стержень.

Это верно и для поместных Церквей, которые в духовном плане имеют свой индивидуальный характер. Об этом свидетельствует Апокалипсис Иоанна Богослова, где говорится о том, что все Церкви сами, лично предстоят перед Богом со своими заслугами и грехами; сами несут ответственность за все, ибо ответственность не может быть безличной.

Можно также вспомнить слова апостола Павла о том, что у каждого члена Церкви своё назначение и потому всем даются различные дарования (Рим 12. 6–8). Кроме того, должны быть разные мнения, чтобы открылись искуснейшие (1 Кор 11.19). Для отца Александра естественна именно многоликая Церковь, проникнутая духом экуменизма, который есть открытость другому мнению, умение слушать, умение общаться. Экуменизм — это не диалог двух великих церквей. Церковь — едина. Экуменизм — это диалог христиан внутри единой Церкви, обогащающий всех.

«Будучи единой во всей своей полноте, — писал православный богослов Н. Афанасьев, — Церковь (первоначальная) оставалась всегда универсальной, так как каждая местная Церковь содержала в себе все остальные местные Церкви»[144]. Внутренний сквозной универсализм был распространён на все христианство, и по этой причине каждая Церковь была предметом любви для всех, и все были предметом любви для каждой. «Между прочим, в силу кафолической природы, местным Церквам были совершенно чужды замкнутость и провинциализм».

Отец Александр всегда старался показать людям не недостатки других христианских конфессий, а то, что есть в них лучшего, чему можно у них поучиться и что они могут делать сообща. Ведь разногласия и отчуждение христиан являются наибольшим соблазном для мира, который смотрит на христиан и ждёт от них истинного свидетельства об их вере и взаимной любви.

Нарушив последнюю заповедь Господа о единстве, Церковь потеряла ту силу Божию, которая была дана ей в день Пятидесятницы, когда все были вместе. И только тогда, когда Церковь это осознает и покается, может начаться настоящее возрождение человечества.

В проповеди об Иоанне Лествичнике отец Александр так говорил о нынешних путях Церкви:

«…Кто думает, что можно не двигаться вверх, что можно топтаться на месте, тот обманывает и себя, и Бога. И Церковь тоже должна подниматься к Господу, отзываться на духовные запросы людей. Когда проходят десятилетия, столетия, а мы никуда не продвигаемся, значит, мы ничего для Господа не сделали, значит, впустую эти годы прошли.

Другие в это время поднимались вверх, а мы ходили в темноте и тени смертной… И это при том, что наверху нас ждёт Господь, а внизу — тьма: тьма греха, лености, косности и нерадения. Нам страшно об этом подумать, но там‑то мы и топчемся, хотя и считаем себя православными христианами. Далеко, далеко обогнали нас другие…»

Нам давно пора осознать нарушение главного Евангельского Завета о единстве. Христиане мира должны выйти на новый уровень любви друг к другу во имя Христа, пришедшего к одному народу, но ради всех народов; в определённое историческое время, но ради всей истории. И Он приходит к каждому, кто откроет навстречу Ему своё сердце…

Получая свой опыт в постижении Христа, открытые друг другу Церкви смогут образовывать гармоничное единство. На пороге 3–го тысячелетия, которое, по мысли папы Иоанна Павла И, должно стать эрой сплочения христиан, нам особенно важно собирать воедино идеи всех, кто внёс свою уникальную лепту в экуменическое движение.

«Экуменизм — это такое общение, — говорил отец Александр, — которое способно обогащать каждую из конфессий». Он подробно останавливался на том, чему должны учиться православные у католиков и чему — у протестантов.

У католиков он рекомендовал брать дух миссионерства, учиться административному порядку, дисциплине, катехизации, заимствовать высокую богословскую подготовку. У баптистов — принцип общинности, совместное изучение Слова Божия в группах, подготовку к проповедям, взаимопомощь, дела милосердия. «Все эти принципы, — считал батюшка, — общие, они принадлежат всей Церкви органически, но в силу раскола отдельные Церкви лишены то одного, то другого». Он был уверен, что в России Церкви должны не конкурировать друг с другом, не перетягивать друг у друга паству, а взаимодополнять и обогащать друг друга своим опытом, ибо только «в постоянном коммуникативном обмене наше познание мира постоянно складывается» [145].

Главное в экуменизме отца Александра — практаческий подход. В словах Христа «да будут все едино» (Ин 17. 21) батюшка видел призыв не к богословствованию, а к действию… Поэтому к любому позитавному начинанию христаан других конфессий он относился терпимо и с интересом.

В частности, думая над устройством своего огромного прихода, над организацией малых групп, отец Александр заимствовал опыт общинной жизни и совместного изучения Писания у баптистов. Батюшка читал баптистские журналы, общался с протестантами самого разного социального и образовательного уровня, стремился понять, почему в России уже более 100 лет они привлекают к себе тысячи людей. Ведь их Церковь не имеет в нашей стране древней традиции, эстетически она также непривычна: строгая, простая служба, интерьер без икон и фресок, нет пышных облачений.

В дружеских встречах с протестантами батюшка старался перенять у них все необходимое для Православной Церкви. Баптисты также с большим уважением относились к отцу Александру. Они признавали в нём истинного христианского проповедника, евангелизатора, миссионера Церкви. Отец Александр был для них свидетелем присутствия Христа в Православии. Таким образом, батюшка своими действиями «строил мост» в отношениях между этими двумя христианскими общинами России.

Стараясь обогатить Православную Церковь тем опытом, который был у других христиан, отец Александр в то же время никого не перетягивал на свой «корабль». На предложения некоторых ревнителей Православия спасать погибающих без таинств и иерархии баптистов он отвечал, что «в спасении властен только Бог». Надо не «перетягивать» к себе баптистов, а собственной жизнью свидетельствовать, что таинства нас преображают. Если нам действительно вручены Богом особые дары, мы должны уметь их использовать. Нельзя говорить о своём богатстве, о своём спасении чисто формально; важно собой являть миру образец возрождённых душ. Вот почему отец Александр считал, что Православной Церкви не надо рекламировать себя и заниматься пропагандой.

Но когда православные уходили к баптистам или католикам, ему было обидно за Церковь. Он считал, что каждый должен оставаться там, где он есть. Вопрос ведь стоит единственным образом: можно ли в рамках существующей Церкви сегодня проповедовать Евангелие, нести людям Слово Божие? Если можно, то всяческие переходы — бесполезная трата сил и времени, они не могут рассматриваться иначе, как стремление перенести проблемы из внутренней области (духовного становления) во внешнюю. Кроме того, переходы подрывают дух братства, являются эгоистическим проявлением в Церкви. И ещё глубже — они знак непонимания того, зачем Господь создал столь многообразную Вселенскую Церковь.

В отношениях между собой все поместные Церкви могут сохранять полную самобытность и индивидуальность. Но уникальность своих дарований конфессии должны рассматривать прежде всего как повод послужить друг другу по мере личных возможностей.

Есть высшая добродетель в том, чтобы помогать кому‑то, не требуя в ответ ассимиляции и подчинения. Такова настоящая любовь супругов, при которой сохраняется уважение друг к другу и свобода каждого. Из такого же уважения должно развиваться гармоничное «соцветие Церквей».

«Человечество замыслено как Церковь, — говорил отец Александр, — т. е. как некое органическое единство индивидуумов. Такое единство, которое не гасит ценности личности и индивидуального сознания. Напротив, высший взлёт человека всегда есть взлёт индивидуума».

По мере развития любой нации стадное, коллективистское чувство уменьшается, а индивидуальное начало и чувство собственного достоинства возрастает. Также и в постижении религиозного смысла жизни человечество проходит несколько этапов. И если вначале люди видят своё призвание в исполнении гражданских обязанностей, то потом такой взгляд перестаёт их удовлетворять. Обретая самого себя, человек все чаще задумывается над своей судьбой и её значением: откуда он пришёл, для чего живёт, куда идёт, что его ждёт после смерти. Вот вопросы, которые рождают новое мироощущение индивидуума.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Отец Александр Мень. Пастырь на рубеже веков"

Книги похожие на "Отец Александр Мень. Пастырь на рубеже веков" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Андрей Ерёмин - Отец Александр Мень. Пастырь на рубеже веков"

Отзывы читателей о книге "Отец Александр Мень. Пастырь на рубеже веков", комментарии и мнения людей о произведении.