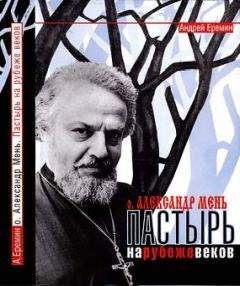

Андрей Ерёмин - Отец Александр Мень. Пастырь на рубеже веков

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

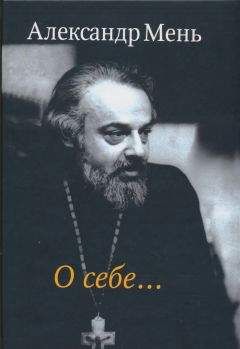

Описание книги "Отец Александр Мень. Пастырь на рубеже веков"

Описание и краткое содержание "Отец Александр Мень. Пастырь на рубеже веков" читать бесплатно онлайн.

О пастырском служении известного протоиерея отца Александра Меня рассказывает его ученик и духовный сын, близко знавший священника с середины 70–х годов и вплоть до трагической кончины о. Александра в сентябре 1990 г.

«Прежде всего, — отмечал он, — когда мы говорим об историческом пути Церкви, мы не должны забывать, что Церковь синтезирует тайну великого достоинства христианства и недостоинства нас, христиан». В Церкви воплощается и Дух Божий, и наши человеческие слабости и страсти; здесь возникают проблемы, споры, национальные распри, культурные конфликты. Отец Александр считал этот процесс естественным и, более того, осмысленным, необходимым для того, чтобы Дух Божий преображал нас не механически, чтобы мы не видели в Божественной помощи «воздействия какого‑то волшебного луча, насильственно меняющего нашу природу, но сами добровольно стремились к тому, чтобы соответствовать идеалу, шли Ему навстречу и уже тогда получали силу преображения».

В своих размышлениях на эту тему он ссылался на В. Соловьева, который говорил, что «история Церкви есть процесс богочеловеческий, в котором действуют и божественные, и человеческие силы. Вот почему здесь было столько кризисов, упадков, неудач, столкновений. Вот почему, в конце концов, всегда высшее побеждало в самых отчаянных ситуациях».

Для того чтобы справляться с человеческими, земными проблемами, богочеловеческий организм Церкви должен иметь структуру и порядок. А «этот порядок, эта структура, — говорил отец Александр, — лучше всего были усвоены в Риме».

И не случайно «любимым словом в Риме было “конкордия” — согласие. Именно римский епископ оказывался центром согласия, когда Церковь начинали раздирать какие‑либо конфликты. Уже второй епископ Рима Климент Римский, написавший в 90–х годах послание к коринфянам, показал себя поборником порядка и законности внутри Церкви. Конечно, такая приверженность к порядку наложила на мышление и дух западного христианства определённую печать. И до сих пор в посланиях к окружным римским епископам ощущается вот эта кристальность, лаконичность и некоторая юридичность».

В необходимости внутрицерковного порядка отца Александра убеждал весь опыт его пастырского служения. Ведь ему не раз приходилось видеть, насколько пагубно сказывается неорганизованность православных церковных институтов на деятельности Церкви в миру и как это отражается на её авторитете.

Но согласие и порядок в Церкви вовсе не должны бьггь тождественны авторитаризму. Когда правыми считают только себя и отрицают вселенский характер Церкви, начинает утверждаться истинность лишь одной национальной конфессии. «Дух самодовольства и пошлости свойственен всякой узконационалистической вере», — пишет отец Александр в книге «Вестники Царства Божия».

В своём интервью, подготовленном на случай ареста, батюшка говорил: «Путем долгого размышления, контактов и исследований я пришёл к убеждению, что Церковь, по существу, едина. Разделили христиан, главным образом, их ограниченность, узость, грехи. Этот печальный факт стал одной из главных причин кризисов в христианстве. Только на пути братского единения и уважения к многообразным формам церковной жизни можем мы надеяться обрести силу, мир и благословение Божие» [132].

Второстепенные, культурные, национальные и другие различия религиозной жизни при этом вовсе не должны сглаживаться или игнорироваться; но все эти признаки должны занимать подобающее им место в иерархии ценностей — отнюдь не первое.

По тому, что находится на первом месте, а что на втором — культурные или духовные факторы, — легко можно определить, имеем ли мы дело с магическим мировоззрением, в котором превалирует языческое наследие, или с истинно христианским динамичным мироощущением.

Только динамичную религию, в которой на первом месте стоят жертвенная любовь, преданность высоким идеалам, благоговейное Богопознание, мы можем назвать по–настоящему монотеистической и вселенской. Статический же подход к вере всегда приводил христиан к разделению по якобы догматическим причинам.

Но в самой природе слова «Догмат» не содержится ничего статического. «Этот термин, — считал батюшка, — на самом деле обозначает просто некое учение, некое воззрение. Только впоследствии он приобрёл значение “статический”, “неизменный”, от него образовались слова “догматизм” и т. п. С филологической точки зрения догмат означает просто выражение христианского учения. Богословие же — это не догмат, а размышление о догмате». Отец Александр полагал, что вероучительных определений как выражений общецерковного учения набирается совсем немного.

Даже Символ Веры не был у первоначальной Церкви набором определений, потому что Церковь жила тогда в единстве веры и любви и в догматах не нуждалась. Главное в Церкви — не определения и споры о них, а единство, основанное на отношениях с живым Христом. Главное в том, чтобы говорить Ему «Ты», а не «Он», как говорят в догматах.

Вероучительные определения есть в разных религиях, например, в исламе. А христианство как бы не является религией вообще, оно есть признание факта присутствия Христа, Которого верные Ему познают в своей личной жизни. Кроме того, отец Александр считал (так считали В. Соловьев и другие православные богословы), что христианское учение развивается.

Это не значит, что батюшка отрицательно относился к догматическому учению. Вовсе нет. Просто он хотел, чтобы вероучительные формулировки занимали в Церкви принадлежащее им место, определённое историей. Он считал, что тогда, когда эллинистический мир, полный интеллектуального декадентства, стал ассимилировать христианство, он породил сонмы чудовищ, и догмат стал тогда на их пути плотиной, т. е. сыграл свою положительную роль.

Прежде всего, это относится к учению о Воплощении. Если кто‑то заявляет, что он христианин, но не исповедует Христа Воплощенного, то это не христианство. С такими ересями, считал отец Александр, надо бороться, потому что в них всё время восстаёт язычество.

Что же касается нормальных христианских конфессий (признающих, прежде всего, учение о Воплощении), то уже Второй Ватиканский Собор выработал такое мнение: «…некое различие образа жизни и обычаев… не противоречит отнюдь единству Церкви, но даже увеличивает её красоту и немало способствует осуществлению её призвания» [133].

«Еще Ириней Лионский, — говорил отец Александр, — признавал, что каждая христианская община, в конце концов, может существовать по своим законам и обычаям». И между прочим, тот же Ириней Лионский придавал меньшее значение абстрактному богословию, чем жизни, пропитанной верой и любовью к Богу.

Вселенская Церковь объединена тем, что у неё есть Слово Божие. Она стоит на Священном Писании, а также на святоотеческом Предании, которое едино для Западной и Восточной Церквей. Ибо Святые Отцы жили в ту эпоху, когда Церковь была едина. Это наследие создало для христиан надёжный общий язык, который, по словам философа Г. Гадамера, «необходим для умения поддерживать диалог, давать слово инакомыслию, усваивать произносимое другим человеком и вместе переживать актуальность прекрасного» [134].

Глубокое ощущение связи Церкви со Словом Божиим подвигло отца Александра на написание второго значительнейшего труда в его жизни — «Словаря по библиологии». «Словарь» есть, по сути, рассказ о людях, живших в разное время, в разных странах, но беззаветно преданных Библии, посвятивших ей всю свою жизнь и творчество. Это попытка приобщить нас к их миру, чтобы Слово Божие и для нас стало таинством общения с Богом. Именно через жизнь и труд святых, работающих над Библией, выстраивалась для батюшки самая чистая линия истории Церкви.

В словаре ещё раз проявился и христианский универсализм отца Александра, и его удивительная терпимость к различным мнениям, и его солнечный дух, умеющий во всём видеть лучшее, способный показать то, что объединяет людей, а не то, что их разъединяет.

Однако и в разделении христиан на конфессии батюшка видел действие Божьего промысла, создававшего предпосылки для жизненности христианства. «Без этого, — говорил он, — наверное, в нём было бы что‑то однородное, принудительное. Как будто зная склонность людей к нетерпимости, Бог разделил их, чтобы каждый на своём месте, в своём саду выращивал свои плоды. Но придёт время, когда эти плоды соединятся в едином потоке, в котором сохранится все лучшее, что есть в духовной культуре человечества и в человеке — образе и подобии Божием» [135]. Когда мы доходим до глубины, мы узнаем, что все бесконечное многообразие есть проявление частей целого. На глубине, в единстве любви соединяется то, что нам казалось несоединимым. «Плюрализм, — пишет батюшка, — не упраздняет принципа единства, и чем богаче и разносторонней становится жизнь в Церкви, тем настоятельнее оказывается потребность в связующем её стержне» [136].

Церковь, которая под предлогом сохранения своего культурного достояния увязает в изоляционизме, постепенно теряет все. Церковь, открытая миру, которая раздаёт и не заботится о внешнем, приобретает не только силу Духа, но и творческие ресурсы для собственного культурного возрождения.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Отец Александр Мень. Пастырь на рубеже веков"

Книги похожие на "Отец Александр Мень. Пастырь на рубеже веков" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Андрей Ерёмин - Отец Александр Мень. Пастырь на рубеже веков"

Отзывы читателей о книге "Отец Александр Мень. Пастырь на рубеже веков", комментарии и мнения людей о произведении.