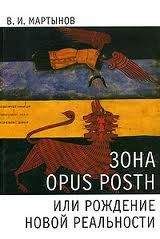

Владимир Мартынов - Зона opus posth, или Рождение новой реальности

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Зона opus posth, или Рождение новой реальности"

Описание и краткое содержание "Зона opus posth, или Рождение новой реальности" читать бесплатно онлайн.

Какое место занимают композиторы в мире современной музыкальной культуры и каковы их перспективы в будущем? В своей предыдущей книге Владимир Мартынов — исследователь и композитор — вынес окончательный приговор: время композиторов ушло в прошлое. Закончилась ли вместе с ними музыка? Ответ на этот вопрос содержит новая книга Мартынова — «Зона opus posth».

Какая музыка зазвучит в новой, «посткомпозиторской» реальности, каковы законы, по которым она создается и функционирует, какой она станет — музыкальная культура будущего, — обо всем этом Мартынов рассуждает не только как «футуролог» и музыковед, но и как философ и социолог.

Издание адресовано профессиональным музыкантам и любителям музыки, всем, интересующимся вопросами философии и музыкальной социологии.

Все это не может не сказаться на взаимоотношениях сознания со звуковой субстанцией, ибо сознание, обученное методике чтения линейной нотации, никогда уже не сможет непосредственно слиться со звуковым потоком ввиду того, что в сферу слухового опыта, вольно или невольно, отныне всегда будет привноситься визуальный аналитический контроль, а последование подобий отныне всегда будет рассматриваться через призму последования тождеств и различий. Вот почему можно утверждать, что введение линейной нотации делает невозможным не только реальное пребывание сознания в мелодическом пространстве cantus planus, но подрывает сами основы аудиальной общности, и вместе с этим и основы старой монашеской общности вообще. С введением линейной нотации кончается эра монашеского пения и начинается эра музыки кафедральных соборов, кончается эпоха cantus planus и начинается эпоха музыки res facta. Собственно говоря, основополагающее отличие музыки res facta от cantus planus как раз и заключается в том, что в музыке res facta сфера слухового опыта начинает контролироваться и даже регламентироваться сферой визуального опыта, и инструментом этого контроля и этой регламентации становится линейная нотация.

Линейная нотация по своему принципу действия схожа с алфавитным письмом, а алфавит, как утверждает Мак–Люэн вслед за Гарольдом Иннисом, «является агрессивной и воинственной фор мой, поглощающей и трансформирующей культуры»[63]. В подтверждение этого положения он ссылается на миф о древнегреческом царе Кадме, введшем фонетический алфавит и посеявшем зубы дракона, которые дали всходы в виде вооруженных воинов. Алфавитное письмо, подобно зубам дракона, вгрызается в действительность и, подобно армии вооруженных воинов, устанавливает новый мировой порядок. Оно является одновременно и причиной и следствием «выделения визуального восприятия из его обыч ной включенности в аудио–тактильное взаимодействие чувств. Лменно этот процесс, вызванный опытом освоения фонетического письма, меняет мир древних обществ, изгоняя из него «священные», или космические, пространство и время, и формирует лишенное родовых черт, или «мирское», пространство и время цивилизованного и прагматичного человека»[64].

Все вышесказанное об алфавитном письме можно отнести к линейной нотации, ибо эта нотация, подобно зубам дракона, вгрызается в мелодическое пространство cantus planus и, как армия вооруженных воинов, устанавливает новые законы и порядки на территории, отвоеванной у сферы слухового опыта. Линейная нотация в корне меняет понимание и природу самого акта музицирования. Если раньше целью акта музицирования являлось воспроизведение уже слышанного, на основании последования подобий, то теперь такой целью становится произведение ранее не слышанного, на основании последования тождеств и различий. Столь кардинальное изменение влечет за собой возникновение новой музыкальной парадигмы — на смену cantus planus приходит музыка res facta. Уже само словосочетание «res facta» — «вещь сделанная» — говорит о многом. Если cantus planus мыслится как некая данность, которая существует помимо человека и может только воспроизводиться им, то музыка res facta — это то, что делается и создается самим человеком. Когда же мы говорим, что музыка делается и создается человеком, то под этим следует подразумевать акт нотной записи, ибо сделать музыку значит не что иное, как написать музыку. Музыка res facta — это музыка, записанная прежде, чем быть исполненной и услышанной, причем само исполнение представляет собой процесс чтения нотолинейного текста, что позволяет говорить о доминирующем положении сферы визуального опыта в акте музицирования.

Однако на стадии рукописного распространения линейная нотация не могла обеспечить полное господство визуального опыта, ибо инерция устной традиции и устного мышления крайне велика и физически ограниченное производство рукописей просто не может полностью преодолеть эту инерцию. К тому же сама техника производства рукописей по степени вовлеченности в нее Человека — по степени полного задействования его аудио–тактильного комплекса не противоречит нормам устной культуры, требующей полной вовлеченности человека. И вообще, очевидно, не отдаем себе должного отчета в той разнице, которая существует между рукописной и печатной традициями, невольно распространяя нормы печатной традиции на традицию рукописную, а методу тем, по утверждению Мак–Люэна, различие между рукописной и печатной культурами нисколько не меньше, чем различие между устными культурами и культурами письменными. Именно это различие практически полностью игнорирует современное музыкознание, когда занимается сравнительным анализом произведений относящихся к разным эпохам, и именно на это различие я обращаю пристальное внимание при помощи терминов «музыка res facta» и «opus–музыка». Теперь ко всем тем различиям между музыкой res facta и opus–музыкой, о которых мы говорили в предыдущих главах, можно прибавить еще одно: музыка res facta — это продукт рукописной традиции, а opus–музыка — продукт традиции печатной, и данные любого сравнительного анализа будут неполными, если не учитывать это обстоятельство.

Специфика рукописной традиции, а стало быть, и специфика музыки res facta, заключается прежде всего в совмещении черт, одновременно присущих и устной и письменной традициям. Само наличие рукописи еще ни в коем случае не отменяло живого функционирования устной традиции, ибо нотолинейная рукопись являлась всего лишь дополнением к мощным устным традициям cantus planus и менестрельства, которые сохраняли свою жизненную силу и свои позиции в полном объеме вплоть до широкого внедрения нотопечатания. С другой стороны, факт наличия метода, позволяющего не просто графически фиксировать прежде слышанное, но графически задавать параметры ранее не слышанного, не мог не оказывать определенного влияния на состояние устных традиций. Это интенсивное взаимовлияние и взаимодействие устного и письменного начал и привело к появлению специфических, амбивалентных форм музыки res facta. Уникальность этих форм обусловлена тем, что они являются результатом совместного действия двух противоположных принципов — принципа воспроизводства ранее слышанного, основанного на последовании подобий, и принципа производства нового, ранее не слышанного, основанного на последовании тождеств и различий. Взаимодействие этих принципов приводит к уже описанному в предыдущих главах эффекту, а именно к тому, что каждое произведение музыки res facta является воспроизведением чего–то уже существующего, в результате чего мы вынуждены говорить не просто о «произведении», но о некоем «произведении–воспроизведении», или о «воспроизводящем произведении», рождающемся на пересечении двух методик — varietas и композиции, которые сливаются при этом в единую методику varietas–комзиции.

Я не буду останавливаться на других чертах двойственности и амбивалентности, свойственных музыке res facta, ибо о них было уже написано более подробно в главе, специально посвященной проблеме этой музыки, однако здесь я не могу не коснуться одного аспекта, который напрямую связан с проблемой рукописной культуры и который до сих пор вызывает какую–то болезненную реакцию. Речь пойдет об авторстве и анонимности, и я позволю себе привести цитату из Мак–Люэна, который, в свою очередь, цитирует обширный отрывок из труда И. П. Гольдшмидта «Средневековые тексты и их первое появление в печати»: «Средние века по различным причинам и обстоятельствам не имели понятия авторства в том смысле, в котором оно существует сегодня. Тот престиж и блеск славы, которыми обладает это понятие в нашем употреблении и которые заставляют нас смотреть на опубликовавшего книгу автора как на человека, сделавшего шаг к величию, суть довольно недавние приобретения. Не вызывает сомнения то, что средневековых книжников не волновал вопрос о точном установлении авторов книг, которыми они пользовались. С другой стороны, и сами писатели без всякого педантизма относились к вопросу о заимствованиях и, цитируя, далеко не всегда указывали, что они «цитируют», умалчивая об источнике. Они проявляли нерешительность даже в том, чтобы недвусмысленно подписываться под тем, что однозначно принадлежало им. Изобретение книгопечатания положило конец техническим обстоятельствам, порождавшим анонимность, между тем ренессансное движение сформировало новые представления о литературной славе и интеллектуальной собственности». Тут Мак–Люэн прерывает цитирование Гольдшмидта для того, чтобы добавить несколько выразительных формулировок от себя: «Книгопечатание дало толчок развитию индивидуализма и стремления к самовыражению в обществе. Оно способствовало формированию привычек к частной собственности, уединению и другим формам индивидуальной «замкнутости». Наконец, совершенно очевидно то, что печатная публикация стала средством завоевания славы и увековечивания памяти о себе». Далее Мак–Люэн продолжает цитирование Гольдшмидта: «Совершенно очевидно одно: приблизительно до 1500 г. люди не придавали такого значения точному определению авторства книги, которую они читали или цитировали, какое придаем ему мы. Мы находим очень мало мест, где они вообще говорят об этом»[65].

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Зона opus posth, или Рождение новой реальности"

Книги похожие на "Зона opus posth, или Рождение новой реальности" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Владимир Мартынов - Зона opus posth, или Рождение новой реальности"

Отзывы читателей о книге "Зона opus posth, или Рождение новой реальности", комментарии и мнения людей о произведении.